Терапия №7 / 2020

Лимфаденопатии при инфекционной патологии

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

Статья продолжает междисциплинарный образовательный диалог между врачом-инфекционистом и терапевтом и преследует своей целью повышение осведомленности терапевтов в плане диагностики и лечения инфекционных заболеваний. В данном обзоре изложены современные представления о лимфаденопатии при инфекционной патологии, приведены краткие алгоритмы дифференциальной диагностики и подходы к ведению соответствующих пациентов.

Восполнение пробелов лишь по фундаментальным наукам недостаточно для надлежащей подготовки современного терапевта. Изменившиеся отраслевые реалии требуют от специалиста первичного звена детально ориентироваться в самых разных областях внутренней медицины [1, 2]. Иными словами, врач первичного звена должен знать практически все. По крайней мере пациентов с наиболее распространенными заболеваниями и патологическими состояниями той или иной системы организма он должен вести самостоятельно, прибегая к помощи узких специалистов лишь в казуистических случаях [3].

Инфекционные заболевания различного генеза составляют немалую долю обращений пациентов за медицинской помощью в первичное звено, специалисты которого должны быть компетентны в адекватном ведении таких больных [4, 5].

В дифференциальной диагностике внутренних болезней наибольшие сложности вызывают три синдрома: лихорадка, гепатолиенальный синдром и лимфаденопатия [5, 6]. Предметом настоящей статьи будет рассмотрение лимфаденопатии (ЛАП) – обобщающего термина, обозначающего увеличение размеров лимфатических узлов независимо от причины и характера патологического процесса.

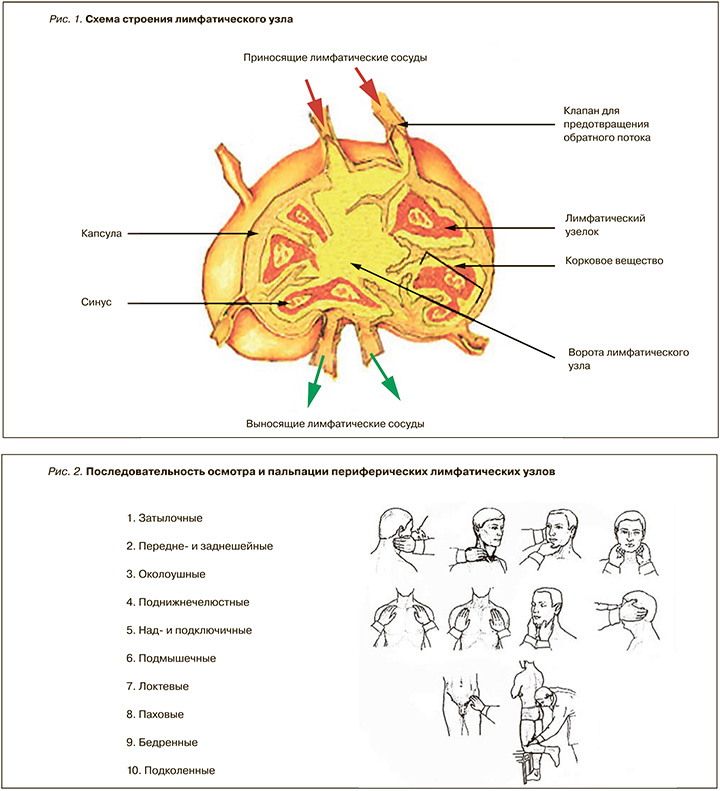

Лимфатические узлы относятся ко вторичным органам иммунной системы и являются биологическим фильтром, препятствующим поступлению в лимфу и кровь инородных агентов, в том числе микроорганизмов и их токсинов. Лимфоузлы содержат лимфоциты и макрофаги, синусы их коркового слоя заполнены фагоцитами. Любое антигенное раздражение сопровождается пролиферацией Т- и B-лимфоцитов в лимфатические узлы, трансформацией B-лимфоцитов в плазматические клетки, секретирующие иммуноглобулины (антитела). Схематическое строение лимфоузлов представлено на рисунке 1.

Первой жалобой пациента часто бывает увеличение лимфоузла(-ов). При этом нужно обратить на локализацию лимфатических узлов, четкость контуров, изменение окраски кожи над ними, конституцию и подвижность (рис. 2).

В норме лимфоузлы безболезненны, подвижны, эластичны, имеют размеры от 1 до 1,5 см. В процессе осмотра обязательно обращают на их распространенность: единичные лимфатические узлы или генерализованная ЛАП.

Среди инфекционных заболеваний, сопровождающихся генерализованной ЛАП, выделяют ВИЧ-инфекцию, инфекционный мононуклеоз, аденовирусную инфекцию, краснуху, корь, токсоплазмоз, бруцеллез, иерсиниоз, ЦМВ-инфекцию, хламидиоз, листериоз, висцеральный лейшманиоз.

При инфекционном мононуклеозе увеличение лимфоузлов симметрично, они увеличиваются группами, имеют плотноватую консистенцию, безболезненны, без нагноения, при этом могут увеличиваться лимфоузлы средостения и мезентериальные. Такая картина сочетается с лихорадкой, экссудативным фарингитом, тонзиллитом, увеличением селезенки и печени. В гемограмме выявляют лимфо- и моноцитоз, нейтропению, наличие атипичных мононуклеаров более 12% (в норме до 5%).

ЛАП при ВИЧ-инфекции идентична таковой при инфекционном мононуклеозе, поэтому в каждом случае ЛАП неясной этиологии нужно обследовать пациентов на ВИЧ. Так, для острой стадии ВИЧ-инфекции отмечается увеличение затылочных или заднешейных лимфоузлов, поднижнечелюстных, подмышечных и паховых. Лимфатические узлы безболезненны, мягковато-эластической консис...