Терапия №9 / 2023

Аритмический синдром на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани

1) ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России;

2) БУЗ Омской области «Клинический диагностический центр», г. Омск

Аннотация. Нарушения ритма и проводимости сердца широко распространены при дисплазиях соединительной ткани, как наследственных, так и недифференцированных, и являются ведущей причиной неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов в этой группе больных. В представленном клиническом наблюдении продемонстрированы особенности клинического течения и диагностики аритмического синдрома у пациентки с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ). Фенотипические признаки НДСТ (астеническая конституция, сколиоз позвоночника, дефицит массы тела, гипермобильность суставов и др.) свидетельствовали о высоком диагностическом коэффициенте данной патологии (>23 баллов) и возможном риске неблагоприятного прогноза. Наличие у пациентки молодого возраста (без сопутствующей ХСН) повышения уровня NTproBNP, желудочковых экстрасистол высоких градаций и начальных признаков снижения продольной деформации миокарда левого желудочка подтверждает возможность высокого сердечно-сосудистого риска на фоне выраженных проявлений НДСТ.

ВВЕДЕНИЕ

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) – генетически детерминированное состояние, которое характеризуется дефектами волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, приводящими к нарушению структуры и функции органов и систем [1]. Формирующиеся при НДСТ торакальные изменения, сколиоз, метаболические и вегетативные нарушения сказываются на деятельности сердца и сосудов, создавая предпосылки для развития их функциональных изменений [2]. Во многом клиническая картина при НДСТ обусловлена наличием у пациента одного или нескольких диспластикозависимых синдромов [1, 3]. Наибольшую настороженность при этом вызывают нарушения ритма и проводимости сердца (аритмический синдром) [1, 4, 5]. Ранняя диагностика структурно-функциональных изменений миокарда и аритмий на фоне НДСТ позволит проводить лечебно-профилактические мероприятия с целью снижения сердечно-сосудистого риска в данной когорте больных.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Пациентка М., 34 лет, обратилась амбулаторно с жалобами на общую слабость, сонливость, быструю утомляемость, чувство нехватки воздуха/ неудовлетворенности вдохом, наличие высыпаний на лице, периодически ноющую боль по ходу позвоночного столба и в поясничной области, в области коленных и локтевых суставов, эпизоды ноющей боли в животе, нарушение менструального цикла. При расспросе с посистемным уточнением выявлены жалобы на эпизоды сердцебиения, головокружения.

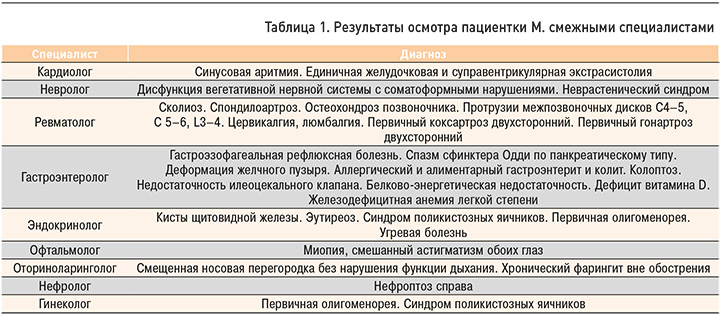

Данные анамнеза: в возрасте 5 лет началось формирование деформации позвоночника, пациентку периодически беспокоила боль в коленных и тазобедренных суставах. С 12 лет отмечает появление редких дискомфортных ощущений в грудной клетке, эпизодов сердцебиения, снижения артериального давления (АД) до 85/55 мм рт.ст., чувства нехватки воздуха/неудовлетворенности вдохом, в том числе в душных помещениях, зябкость. Кроме того, с подросткового возраста жалуется на ухудшение переносимости физических и психоэмоциональных нагрузок, снижение работоспособности, повышенную утомляемость, эпизоды общей слабости. С того же возраста регулярно наблюдается у ряда специалистов (табл. 1).

При обследовании в общем анализе крови, мочи, общем биохимическом анализе крови патологии не выявлено (за исключением тенденции к гиперфильтрации – повышению скорости клубочковой фильтрации до 124 мл/мин/1,73 м2).

При проводимом ранее инструментальном обследовании данных в пользу органической патологии центральной нервной системы, врожденной дисфункции коры надпочечников выявлено не было, при этом установлены органные признаки НДСТ и ассоциированной патологии (табл. 2) [3, 6, 7].

Наличия клинических проявлений дисплазии соединительной ткани у матери не обнаружено, отец на прием не явился. Травм, оперативных вмешательств, гемотрансфузий не было. Не курит, алкоголь и психоактивные вещества не употребляет, ведет здоровый образ жизни. Традиционных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний не выявлено.

После получения информированного добровольного согласия пациентка была включена в исследование, выполняемое за счет гранта Российск...