Акушерство и Гинекология №6 / 2019

Катамениальный пневмоторакс как проявление легочных форм эндометриоза

1) ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия;

2) ИПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия;

3) ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», Самара, Россия

Катамениальный пневмоторакс (КП) – спонтанный рецидивирующий пневмоторакс, встречающийся у женщин репродуктивного периода. По этиологии КП является проявлением легочных форм эндометриоза (ЛЭ). Представлены клинические случаи наблюдения КП вследствие ЛЭ в период с 2015—2017 гг. и выработанная тактика обследования и ведения пациенток с данной патологией. Обнаружен и пролечен хирургическим путем КП у 3 пациенток вследствие изолированного ЛЭ и в сочетании с генитальными формами эндометриоза. Предложен мультидисциплинарный подход ведения с целью предотвращения рецидивирования и прогрессирования заболевания в течение года наблюдения от манифестации. Хирургическая тактика ведения пациенток с КП вследствие ЛЭ заключается в торакоскопии, предпринятой по поводу пневмоторакса, независимо от наличия либо отсутствия данных за буллезное перерождение легких у женщин репродуктивного возраста, и устранения причины пневмоторакса. Применение диеногеста с целью медикаментозной коррекции, как изолированных легочных форм эндометриоза, так и сочетанных с легочных генитальных форм эндометриоза после проведенного хирургического лечения, является оправданным, с точки зрения предотвращения рецидивирования КП и прогрессирования эндометриоза. Диеногест безопасен в плане длительного применения и отсутствия развития тяжелых побочных эффектов, что способствует приверженности пациенток к длительной терапии заболевания.

Катамениальный пневмоторакс (КП) – спонтанный рецидивирующий пневмоторакс, встречающийся у женщин репродуктивного возраста. По этиологии КП может быть проявлением легочных форм эндометриоза (ЛЭ), обусловленных присутствием гетеротопических очагов эндометрия в грудной полости [1]. ЛЭ описывается как редкая форма заболевания, представляющая определенные трудности в постановке диагноза, проявляющаяся 4 клиническими синдромокомплексами: КП, катамениальным гемотораксом, кровохарканием и легочными узлами [2].

Частота встречаемости спонтанного пневмоторакса, по данным коллектива авторов, на базе ГБУЗ НИИ СП им. Н.В.Склифосовского за 10 лет наблюдения составила 27 случаев у женщин репродуктивного возраста. В структуре выявленных случаев у 5 (18,5% от выявленных) пациенток пневмоторакс либо сочетался с другими легочными и генитальными формами эндометриоза, либо развился во время менструации, но без макроскопических признаков и морфологической верификации ЛЭ [3].

В Федеральных рекомендациях по ведению пациенток с генитальным и другими формами эндометриоза подчеркнута необходимость совместного ведения таких пациенток специалистами смежных специальностей [4]. На территории Российской Федерации клинические рекомендации по спонтанному пневмотораксу находятся на этапе разработки [5].

Цель данной статьи – представить клинические случаи наблюдения КП вследствие ЛЭ в период 2015—2017 гг. и выработанную нами тактику обследования и ведения пациенток с данной патологией.

Нами представлен мультидисциплинарный подход клинико-лабораторного обследования и верификации диагноза, предотвращения рецидивирования и прогрессирования заболевания в течение минимум года наблюдения после хирургического лечения и последующей медикаментозной терапии с целью улучшения качества жизни пациенток и сохранения приверженности к проводимому лечению.

Нами представлен мультидисциплинарный подход клинико-лабораторного обследования и верификации диагноза, предотвращения рецидивирования и прогрессирования заболевания в течение минимум года наблюдения после хирургического лечения и последующей медикаментозной терапии с целью улучшения качества жизни пациенток и сохранения приверженности к проводимому лечению.

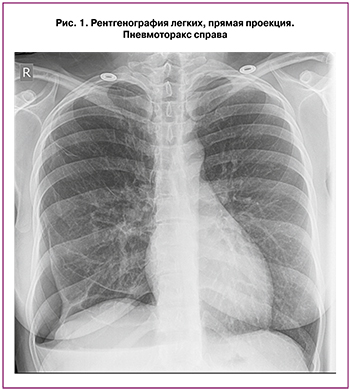

Клиническое наблюдение№ 1. Пациентка П., 39 лет, госпитализирована в хирургическое торакальное отделение ГБУЗ СОКБ им В.Д. Середавина с клиникой правостороннего рецидивного спонтанного пневмоторакса. В анамнезе — первый эпизод пневмоторакса был зарегистрирован в 2009 г. Тогда же была выполнена торакоскопия, резекция верхней доли правого легкого, надрыв которой вследствие спаечного процесса с грудной стенкой был расценен как причина пневмоторакса. Данных об осмотре диафрагмы и возможной ее патологии в протоколе оперативного вмешательства не обнаружено. Пациентка была выписана с выздоровлением, последующее диспансерное наблюдение в течение 3-х лет не выявило какой-либо послеоперационной патологии. Рецидив спонтанного пневмоторакса случился спустя 8 лет после операции (рис. 1).

При сборе анамнеза было выявлено, что симптомы пневмоторакса появились в предменструальный период. Пациентке было проведено дренирование правой плевральной полости, которое позволило быстро расправить легкое. На компьютерной томографии легких признаков буллезной эмфиземы легких не выявлено. Было высказано предположение о возможной катамениальной природе пневмоторакса и запланировано повторное оперативное вмешательство в объеме торакоскопии, диагностики и устранения причины пневмоторакса. Проведено оперативное лечение. Во время торакоскопии отмечался спаечный процесс в верхних отделах плевральной полости, разившийся в результате предшествующей операции. Видимых булл, блебов не обнаружено. Однако на висцеральной плевре базального сегмента нижней доли правого легкого найдены пятна коричневого цвета, с неровной, бугристой поверхностью, неправильной формы – видимые очаги эндометриоза (рис 2.) Выполнено ушивание дефектов диафрагмы отдельными узловыми П-образными швами с использованием не рассасывающейся полифиламентной нити. С целью укрепления этой зоны была создана дубликатура диафрагмы путем наложения второго ряда швов и погружения сухожильного центра по типу пликации. Дополнительно произведена сегментэктомия базального отдела правого легкого с целью исключения злокачественности патологического процесса. Завершающим компонентом операции стало выполнение париетальной костальной плеврэктомии с целью индукции плевродеза и профилактики рецидива пневмоторакса. Послеоперационное гистологическое заключение подтвердило предварительный диагноз: «Эндометриодная ткань в паренхиме легкого».

При сборе анамнеза было выявлено, что симптомы пневмоторакса появились в предменструальный период. Пациентке было проведено дренирование правой плевральной полости, которое позволило быстро расправить легкое. На компьютерной томографии легких признаков буллезной эмфиземы легких не выявлено. Было высказано предположение о возможной катамениальной природе пневмоторакса и запланировано повторное оперативное вмешательство в объеме торакоскопии, диагностики и устранения причины пневмоторакса. Проведено оперативное лечение. Во время торакоскопии отмечался спаечный процесс в верхних отделах плевральной полости, разившийся в результате предшествующей операции. Видимых булл, блебов не обнаружено. Однако на висцеральной плевре базального сегмента нижней доли правого легкого найдены пятна коричневого цвета, с неровной, бугристой поверхностью, неправильной формы – видимые очаги эндометриоза (рис 2.) Выполнено ушивание дефектов диафрагмы отдельными узловыми П-образными швами с использованием не рассасывающейся полифиламентной нити. С целью укрепления этой зоны была создана дубликатура диафрагмы путем наложения второго ряда швов и погружения сухожильного центра по типу пликации. Дополнительно произведена сегментэктомия базального отдела правого легкого с целью исключения злокачественности патологического процесса. Завершающим компонентом операции стало выполнение париетальной костальной плеврэктомии с целью индукции плевродеза и профилактики рецидива пневмоторакса. Послеоперационное гистологическое заключение подтвердило предварительный диагноз: «Эндометриодная ткань в паренхиме легкого».

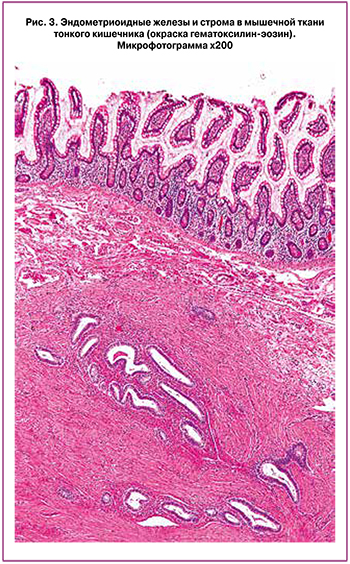

Послеоперационный период протекал без осложнений. Легкое расправилось и заполнило весь объем плевральной полости. Удаление дренажей и снятие швов было проведено в должные сроки. Пациентка была выписана на 7-е сутки после операции с рекомендациями обследования и лечения в условиях акушерско-гинекологической службы. Спустя 2 мес была проведена диагностическая лапароскопия с целью уточнения причин бесплодия, на которое предъявляла жалобы пациентка. Во время операции лапароскопии была выполнена биопсия эндометриоидной гетеротопии, располагающейся на петле тонкой кишки. Гистологическое ...

Послеоперационный период протекал без осложнений. Легкое расправилось и заполнило весь объем плевральной полости. Удаление дренажей и снятие швов было проведено в должные сроки. Пациентка была выписана на 7-е сутки после операции с рекомендациями обследования и лечения в условиях акушерско-гинекологической службы. Спустя 2 мес была проведена диагностическая лапароскопия с целью уточнения причин бесплодия, на которое предъявляла жалобы пациентка. Во время операции лапароскопии была выполнена биопсия эндометриоидной гетеротопии, располагающейся на петле тонкой кишки. Гистологическое ...