Терапия №8 / 2023

Консенсус экспертов Российской ассоциации геронтологов и гериатров «Хроническая обструктивная болезнь легких у пациентов пожилого и старческого возраста»

ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

Аннотация. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) имеет высокую распространенность в популяции (около 11,7%), а также сопряжена с высокой смертностью, особенно среди пациентов старше 75 лет. При этом данное заболевание возможно профилактировать и эффективно контролировать его течение. В представленном консенсусе освещены наиболее важные и дискутабельные аспекты ведения пожилых больных с ХОБЛ – особенности клинической картины, диагностики и лечения болезни в этой возрастной группе.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – гетерогенное легочное состояние/заболевание с характерными хроническими респираторными симптомами (диспноэ/одышкой, кашлем/мокротой, частыми обострениями) из-за поражения мелких дыхательных путей (бронхит, бронхиолит) и/или альвеол (эмфизема), которое вызывает персистирующую/длительную и часто прогрессирующую обструкцию дыхательных путей [1]. Несмотря на высокую распространенность ХОБЛ в людской популяции (≈11,7%), связанную с ней высокую смертность (≥2,8 млн человек в год – третья причина смерти от любых причин), особенно среди пациентов старше 75 лет, развитие заболевания возможно профилактировать/предотвращать и эффективно контролировать [1–3]. Более того, именно возраст (≥60 лет) считается одним из ключевых факторов риска развития тяжелых обострений ХОБЛ с острой дыхательной недостаточностью (ОДН). Следует признать, что большинство больных ХОБЛ старше 60 лет имеет более двух коморбидных заболеваний, негативно влияющих на прогноз, гериатрический статус и продолжительность жизни таких пациентов.

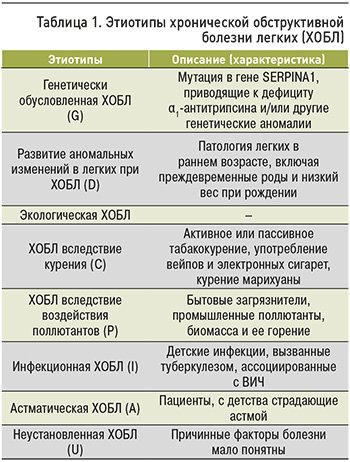

В настоящее время выделяют несколько этиопатогенетических причин развития ХОБЛ (этиотипы болезни), например, взаимодействие генов (G) с окружающей средой (E) в течение жизни человека (T), способствующее повреждению легких и/или нарушению физиологических процессов старения (получившее название GET-номики). К другим факторам, приводящим к формированию ХОБЛ, относятся аномальное развитие легких с ускоренным (преждевременным) старением, табакокурение (активное и пассивное), регулярные ингаляции токсичных частиц и газов, инфекционные процессы, бытовое загрязнение воздуха, экологическое загрязнение среды обитания человека (табл. 1) [1].

Важно отметить, что пожилые пациенты ХОБЛ чаще всего не обращают внимание на симптомы болезни, не осознают ее прогрессирования и поздно обращаются за врачебной помощью. Это связано с их «стремлением к стоицизму», «преодолению ситуации», поскольку изменение качества жизни, нарастание бронхообструкции и ощущение одышки они воспринимают как «старение». Более того, такое восприятие болезни устраняет мотивацию к ежедневной систематической терапии ХОБЛ, что закономерно увеличивает риски развития ее тяжелых обострений со смертельным исходом [2].

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХОБЛ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Диагноз ХОБЛ рекомендуется устанавливать на основании жалоб и анамнестических данных пациента, результатов функциональных методов обследования и исключения других заболеваний (уровень убедительности рекомендаций – C, уровень достоверности доказательств – 5) [3].

Функциональная диагностика заболевания основана на верификации не полностью обратимого ограничения скорости воздушного потока (отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к форсированной жизненной емкостью легких (ОФВ1/ФЖЕЛ) <0,70 после пробы с бронходилататором) в ходе спирометрического обследования. При этом важно, чтобы измерения дыхательных объемов были выполнены в полном соответствии с методическим руководством «Спирометрия: методическое руководство по проведению исследования и интерпретации результатов», поскольку снижение качества измерения ниже категории «А» и «B» делает интерпретацию результатов ошибочной [4].

В ряде случаев, особенно у лиц старшей возрастной группы, могут иметься респираторные симптомы (кашель, мокрота, одышка) и/или структурные поражения легких (например, эмфизема) и/или абнормальные функциональные показатели (сниженный до нижней границы нормы показатель ОФВ1, признаки воздушной ловушки, гиперинфляция легких, сниженная диффузионная способность легких) без ключевого признака – не полностью обратимого ограничения скорости воздушного потока (т.е. ОФВ1/ФЖЕЛ после пробы с броходилататором у этих пациентов ≥0,7). Таких лиц следует рассматривать как пациентов с «пред-ХОБЛ», имеющих высокий риск развития обструкции дыхательных путей с течением времени и нуждающихся в назначении соответствующей симптоматической терапии ХОБЛ.

Отдельную клиническую категорию составляют лица с респираторными симптомами, сниженным ОФВ1 (<80% от должных значений после пробы с броходилататором) без ключевого признака ХОБЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ ≥0,70 после пробы с броходилататором), обозначаемые как PRISm-пациенты (от англ. Preserved Ratio Impaired Spirometry – PRISm). В ряде популяционных исследований распространенность таких пациентов, особенно в старшей возрастной группе, к...