Урология №2 / 2017

Обоснование сроков медикаментозной терапии больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (клинико-морфологическое исследование)

Кафедра урологии ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казань, Россия

Цель исследования: определить характер морфологических изменений в стенке мочевого пузыря у пациентов с ДГПЖ, находящихся на медикаментозной терапии, для обоснования допустимых сроков ее применения.

Материалы и методы. В исследование включены 120 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), которым была выполнена чреспузырная аденомэктомия. До операции 110 пациентов получали медикаментозную терапию (α-адреноблокаторы и ингибиторы 5α-редуктазы), продолжительность которой варьировалась от 1–6 мес до 5–10 лет. Обследование включило стандартный диагностический алгоритм. Во время операции осуществлен забор материала (стенка мочевого пузыря) для морфологического исследования. Готовили гистологические срезы, которые окрашивались гематоксилином и эозином по ван Гизону, а также использовались для иммуногистохимического исследования с помощью набора моноклональных антител против десмина, виментина, CD 31, коллагена IV типа и панцитокератинов. У пациентов, не использовавших препараты или принимавших их не более 6 мес, сохранялась нормальная гистологическая структура мочевого пузыря. При продолжительности медикаментозной терапии от года до

5 лет микроциркуляторные расстройства характеризовались появлением обширных кровоизлияний, повреждением эндотелия и базальных мембран сосудов, гипертрофией мышечной оболочки мочевого пузыря. В случае применения препаратов сроком от 6 до 10 лет микроциркуляторные расстройства завершались склерозом сосудистых стенок, их утолщением и сужением просвета, гипоплазией переходного эпителия, атрофией мышечной оболочки.

Результаты: Полученные данные позволяют утверждать, что длительная (более года) медикаментозная терапия может неблагоприятно сказываться на состоянии стенки мочевого пузыря и ухудшать результаты радикальной аденомэктомии.

Введение. В настоящее время для лечения ДГПЖ применяются медикаментозная терапия, эндоскопические методы лечения (трансуретральная резекция аденомы предстательной железы) и открытая аденомэктомия [1–6]. Радикальным способом лечения пациентов с ДГПЖ остается аденомэктомия, позволяющая устранять инфравезикальную обструкцию и ирритативную симптоматику [7–12]. Однако в последние 25 лет в связи с появлением лекарственных препаратов для симптоматического лечения ДГПЖ многие пациенты стали отдавать предпочтение медикаментозной терапии, которая позволяет лишь уменьшать выраженность симптомов заболевания и откладывать радикальное хирургическое вмешательство на неопределенное время.

В литературе отсутствуют данные, позволяющие четко обосновывать возможность проведения длительной симптоматической терапии на основании функциональных и морфологических изменений мочевого пузыря.

Цель исследования: определить характер морфологических изменений в стенке мочевого пузыря у пациентов с ДГПЖ, находящихся на медикаментозной терапии, для обоснования допустимых сроков ее применения.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 120 пациентов с ДГПЖ 2-й стадии в возрасте от 65 до 80 лет, которым была выполнена аденомэктомия; 110 пациентов – после медикаментозной терапии, продолжительность которой варьировалась от 1–6 мес до 10 лет. Пациенты принимали α-адреноблокаторы и ингибиторы 5α-редуктазы и их комбинацию.

Для подтверждения диагноза выполнены:

- обязательные методы исследования: анализ жалоб пациента по Международной системе оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы (I-PSS) в баллах, анализ качества жизни QoL в баллах, физикальное обследование, пальцевое ректальное исследование предстательной железы и семенных пузырьков, общий анализ мочи, оценка функционального состояния почек по уровню сывороточного креатинина, определение уровня простатического специфического антигена в сыворотке крови;

- рекомендуемые методы исследования: урофлоуметрия, ультразвуковое определение объема остаточной мочи;

- факультативные методы исследования: трансабдоминальное УЗИ, трансректальное УЗИ, экскреторная урография.

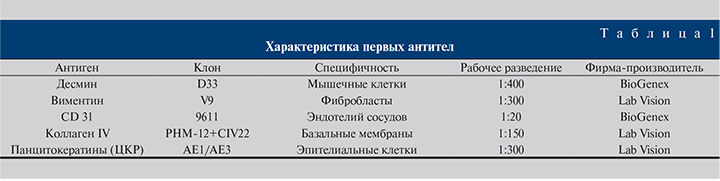

Кроме того, использовали морфологический анализ стенки мочевого пузыря, полученный от 120 больных во время аденомэктомии. Фиксация материала осуществлена в 10%-ном нейтральном формалине по Лилли или жидкости Боуэна. Согласно общепринятой методике [13, 14], после соответствующей проводки по спиртам возрастающей концентрации следовала обработка в ксилоле и заливка в парафин. На микротоме Leica SM 2000R готовили парафиновые срезы толщиной 4–5 мкм. Полученные препараты окрашивали гематоксилином и эозином, по ван Гизону, а также использовали для иммуногистохимического исследования [15, 16] с помощью набора моноклональных антител (МКАТ), характеристика которых представлена в табл. 1.