Урология №1 / 2024

Повреждение ободочной кишки во время перкутанной нефролитотомии (обзор литературы и клиническое наблюдение)

1) ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Минобрнауки России, Белгород, Россия;

2) ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», Белгород, Россия

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, занимает одно из лидирующих мест в структуре обращений за ургентной урологической помощью и экстренной госпитализации в профильные отделения. Перкутанная хирургия уролитиаза, как любой хирургический метод, ассоциирована с рядом специфических и неспецифических осложнений. По частоте встречаемости доминируют геморрагические и воспалительные осложнения, тогда как повреждения ободочной кишки достаточно редки и составляют 0,3–0,4%.

Ориентируясь на данные литературы, можно выделить факторы риска повреждения ободочной кишки и клинические проявления данного осложнения. Ввиду небольшого клинического опыта как в мировой, так и в отечественной литературе отсутствует рекомендательная база по ведению пациентов с повреждением ободочной кишки во время перкутанных вмешательств. Доступные для анализа публикации говорят о возможности как оперативного подхода к выведению колостомы, так и консервативного ведения больных с такого рода осложнениями.

В статье приведено клиническое наблюдение успешного консервативного ведения пациента с повреждением нисходящего отдела ободочной кишки при перкутанной нефролитотомии. Дана оценка факторов риска повреждения ободочной кишки у этого пациента. Представлены методы визуализации, подтверждающие наличие данного осложнения и констатирующие выздоровление при контрольном обследовании.

Мочекаменная болезнь (МКБ), или уролитиаз, занимает одно из лидирующих мест в структуре обращаемости за ургентной урологической помощью и причин экстренной госпитализации в профильные отделения [1]. Распространенность МКБ в развитых странах в среднем составляет от 7 до 10%, возрастая в эндемических регионах до 20% и более [2–4]. Кроме того, повсеместно за последнее десятилетие отмечают прирост заболеваемости уролитиазом до 37% в странах Западной Европы и Северной Америки [5–7]; в России данный показатель за аналогичный период составил 29,1% [3, 8].

За сравнительно небольшой срок как в России, так и за рубежом мы пережили, наверное, революционные изменения в подходах к лечению нефролитиаза: от открытой хирургии через повсеместное увлечение дистанционной ударно-волновой литотрипсией к перкутанному и ретроградному доступам [9–11]. Последние на настоящий момент максимально востребованы и обеспечивают оптимальное соотношение радикальности удаления конкрементов и минимальной инвазивности и риска осложнений [12]. Перкутанный доступ в качестве первой линии лечения рекомендован при нефролитиазе, особенно пациентам с крупными конкрементами, и может быть реализован в положениях пациента как на животе, так и на спине [12, 13].

Перкутанная хирургия уролитиаза, как любой хирургический метод, ассоциирована с рядом специфических и неспецифических осложнений. По частоте встречаемости доминируют геморрагические и воспалительные осложнения [14]. А вот повреждения органов брюшной полости, включая толстую кишку, довольно редки и, по данным Европейской урологической ассоциации, составляют не более 1,7% [12, 14]. Обзоры, ориентированные именно на повреждения ободочной кишки, сообщают о еще меньшем риске развития подобных осложнений – 0,3–0,4% [15–17].

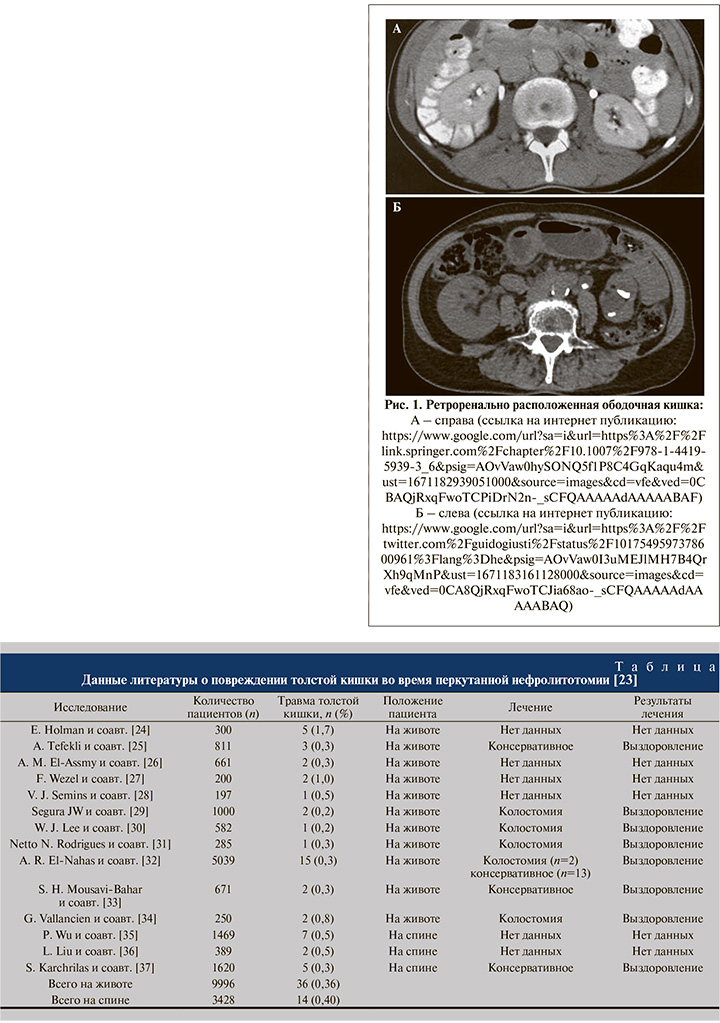

AslZare Mohammad и соавт. [17], анализируя собственный 18-летний опыт перкутанной хирургии уролитиаза, сообщили о 11 повреждениях ободочной кишки на 5039 процедур чрескожной нефролитотомии, что составило 0,2%. Среди факторов риска авторы выделили следующие: левосторонний доступ, пункцию нижней чашечки, пожилой возраст пациентов и наличие подковообразной почки. Примечательно, что интраоперационно диагноз был установлен лишь трети пациентов. Также у трети пациентов осложнение манифестировало толстокишечно-кожным свищом, у 2 (18%) пациентов развилась клиника калового перитонита [17]. В. А. Малхасян и соавт. [18], опираясь на публикации по проблеме повреждения ободочной кишки, к предрасполагающим факторам относят следующие: пункция латеральнее задней подмышечной линии, худые женщины с неразвитой забрюшинной жировой клетчаткой, мобильная почка, кифосколиоз, аномалии развития почек. По их мнению, вышеперечисленные предрасполагающие факторы увеличивают риск наличия так называемой ретроренальной ободочной кишки (рис. 1).

Анализ томограмм пациентов с выраженным сколиозом выявил более чем семикратное увеличение частоты встречаемости ретроренальной ободочной кишки по сравнению с пациентами без сколиоза (р<0,001) [19]. В публикации, рассматривающей рентгенологическую диагностику ретроренального расположения ободочной кишки, основанную на результатах спиральной компьютерной томографии (СКТ), авторы показали выраженные различия в зависимости от положения пациента [20]. Так, ретроренальная ободочная кишка среди 500 пациентов в положении лежа на спине выявлена у 1,9%, тогда как среди 90 пациентов в положении на животе этот показатель достиг 10%, что авторы связывают с дислокацией как почки под действием силы гравитации, так и собственно ободочной кишки вследствие повышения внутрибрюшинного давления в prone-позиции [20]. Подобные тенденции были отмечены и в других менее масштабных обзорах рентгенологических данных. Одна...