Терапия №7 / 2023

Применение препарата Алфлутоп® в реальной клинической практике: результаты многоцентрового проспективного наблюдательного исследования

1) ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», г. Москва;

2) ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ

Остеоартрит (ОА) является одним из значимых скелетно-мышечных заболеваний и представляет собой важную социально-медицинскую проблему современного здравоохранения [1]. За последние десятилетия распространенность ОА значительно выросла. Так, по данным исследования глобального бремени болезней (Global Burden Disease, GBD), в 2017 г. число случаев ОА в мире составило около 300 млн, а в 2019 г. этот показатель достиг уже 527,8 млн человек [2]. С 1990 по 2019 г. частота встречаемости заболевания увеличилась на 13,25%. Показатели заболеваемости ОА варьируют в разных странах. Эпидемиологические исследования GBD, выполненные в 2019 г., определили 3 крупных региона с наибольшей распространенностью болезни: Восточная Азия (137,3 млн человек), Южная Азия (75,6 млн) и Западная Европа (57,0 млн) [3]. Неутешительны статистические данные по ОА и в России. Так, согласно результатам крупного эпидемиологического исследования с участием более 76 тыс. человек, заболевание встречается у 13% населения нашей страны, что превышает данные официальной статистики Минздрава более чем в 5 раз [4].

ОА остается одной из ведущих причин инвалидности во всем мире, значительно увеличивая финансовую нагрузку на здравоохранение и в целом на экономику различных государств [5]. По данным систематического обзора, общие медицинские расходы у пациентов с ОА в 4 раза превышают таковые у лиц без этой патологии (14 521 против 3629 долл. в год на человека) [6].

При отсутствии длительного адекватного лечения пациенты с тяжелым течением ОА подвергаются хирургическим вмешательствам (эндопротезированию, протезированию отдельных структур сустава и т.д.). Согласно недавно опубликованным обзорам, количество операций по замене суставов растет со скоростью 10% в год во всем мире, и 95% таких вмешательств выполняется именно у пациентов с ОА. При этом эндопротезирование и другие хирургические пособия не гарантируют успешного результата. Срок службы эндопротеза ограничен, существуют риски инфекционных и постоперационных осложнений [7]. Кроме этого, у 20% больных ОА после артропластики развивается хроническая послеоперационная боль, которая существенно снижает качество жизни пациентов, а также способствует уменьшению эффективности дорогостоящего хирургического лечения [8].

Таким образом, актуальность проблемы ОА очевидна. В связи с этим проведение профилактических мероприятий, ранняя диагностика ОА, своевременное назначение персонализированных терапевтических интервенций будут способствовать нивелированию этой медицинской проблемы.

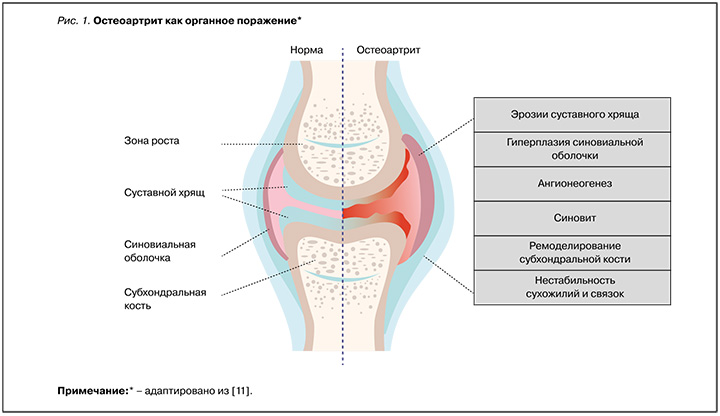

Благодаря развитию современных научных технологий, за последние годы были получены новые представления о патогенезе ОА. Ранее он считался дегенеративным заболеванием, связанным с «изнашиванием» хряща. В настоящее же время ОА рассматривается как хроническое заболевание всего сустава, которое характеризуется развитием воспаления, связанного с активацией клеток врожденного иммунитета. В патологический процесс при ОА вовлекается не только хрящ, но и все другие структуры сустава (субхондральная кость, синовиальная оболочка, капсула, связки и периартикулярные мягкие ткани), что позволяет трактовать эту патологию как органное поражение (рис. 1) [9, 10].

Лучшее понимание патологических сигнальных путей и ключевых молекул, участвующих в патогенезе ОА, имеет решающее значение для проектирования терапевтических мишеней и разработки эффективных лекарственных препаратов. Сигнальный путь NF-κB является одним из важных звеньев в механизме развития ОА. Ядерный фактор-κB (NF-κB) представляет собой группу факторов транскрипции, пути которых могут активироваться различными видами провоспалительных цитокинов. NF-κB играет решающую роль в воспалении, дифференцировке, пролиферации и выживании клеток. Передача сигналов NF-κB широко вовлечена в патогенез ОА посредством множества паттернов (рис. 2). Механорецепторы, рецепторы цитокинов (фактора некроза опухолиальфа и др.) расположены на поверхности клеточной мембраны хондроцитов. Активация этих рецепторов провоспалительными медиаторами (такими как фактор некроза опухоли-альфа или интерлейкин 1β), фрагментами фибронектина и механическим стрессом индуцирует передачу сигналов NF-κB и перекрестную связь с другими сигнальными путями (Wnt и др.). Передача сигналов NF-κB индуцирует секрецию катаболических ферментов, таких как матриксные металлопротеиназы (MMП: MMП1, MMП2, MMП3, MMП7, MMП8, MMП9, MMП13), ADAMTS4 и ADAMTS5, что приводит к деградации суставного хряща. Кроме того, многочисленные NF-κB-опосредованные цитокины и хемокины, включая рецепторные активаторы (RANKL) фактора некроза опухолиальфа, интерлейкин 1β (ИЛ-1β), ИЛ-6 и лиганды NF-κB (RANK), экспрессируемые в хондроцитах при ОА, могут усиливать выработку ММП, снижать синтез коллагена и протеогликана и действовать по принципу положительной обратной связи, усиливая передачу сигналов NF-κB [11]. Таким образом, для достиж...