Терапия №2 / 2025

Резолюция совета экспертов «Рекомендации по лечению неспецифической боли в нижней части спины (m54.5) для врачей первичного звена»

УЧАСТНИКИ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ:

В.И. МАЗУРОВ, д. м. н., профессор, академик РАН, главный научный консультант, директор Научно-исследовательского института ревматологии, заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи с курсом гематологии и трансфузиологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главный внештатный специалист – ревматолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, заслуженный деятель науки РФ, вице-президент РНМОТ, г. Санкт-Петербург

А.И. МАРТЫНОВ, д. м. н., профессор, академик РАН, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, президент РНМОТ (2012–2024), г. Москва

Е.А. ТРОФИМОВ, д. м. н., профессор, ученый секретарь, заместитель директора Научно-исследовательского института ревматологии, профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи с курсом гематологии и трансфузиологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

И.З. ГАЙДУКОВА, д. м. н., заместитель директора Научно-исследовательского института ревматологии, профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи с курсом гематологии и трансфузиологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

М.В. ПУТИЛИНА, д. м. н., профессор кафедры клинической фармакологии лечебного факультета, руководитель лаборатории неврологии и геронтофармакологии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Пироговский университет), г. Москва

Д.А. ИСКРА, д. м. н., профессор, профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, президент Северо-западного общества по изучению боли, член президиума Российского общества по изучению боли, г. Санкт-Петербург

А.В. НАУМОВ, д. м. н., профессор, заведующий лабораторией костно-мышечных заболеваний Российского геронтологического научно-клинического центра, профессор кафедры болезней старения ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Пироговский университет), г. Москва

Д.О. РОЖКОВ, врач-невролог, главный врач Университетской клинической больницы № 3 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), г. Москва

А.Е. КАРАТЕЕВ, д. м. н., начальник отдела воспалительных заболеваний суставов, заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфизма ревматических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», г. Москва

Е.Р. БАРАНЦЕВИЧ, д. м. н., профессор, декан кафедры неврологии и мануальной медицины факультета последипломного образования ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

С.А. ЖИВОЛУПОВ, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, эксперт РАН, вице-президент Евразийской ассоциации неврологов, г. Москва

Е.А. ТАСКИНА, к. м. н., старший научный сотрудник отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», г. Москва

М.Л. КУКУШКИН, д. м. н., профессор, руководитель лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», руководитель Российского общества по изучению боли, г. Москва

А.М. ЛИЛА, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, главный внештатный специалист – ревматолог Минздрава России, заслуженный врач РФ, г. Москва

Аннотация. На прошедшем в прошлом году в Санкт-Петербурге междисциплинарном круглом столе экспертов его участники всесторонне рассмотрели проблему неспецифической боли в нижней части спины (НБНС) – одной из главных причин обращения пациентов к врачам общей практики. В ходе заседания были обсуждены вопросы эпидемиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики острой и хронической НБНС в условиях первичного звена здравоохранения. Диагностика острой формы заболевания основана на опросе и физикальном обследовании, а также исключении симптомов угрожающей жизни патологии («красных флажков»), основным методом медикаментозного лечения служит применение нестероидных противовоспалительных препаратов и центральных миорелаксантов. Также целесообразно использовать комплексные препараты витаминов В1, В6 и В12. Диагностика хронической НБНС, помимо физикального осмотра, требует проведения визуализации позвоночника, неврологического обследования, применения опросников для скрининга признаков дисфункциональной боли и психоэмоциональных нарушений, терапия наряду с немедикаментозными методами включает использование нестероидных противовоспалительных препаратов, антидепрессантов, в ряде ситуаций – «слабых» опиоидов. В случае признаков остеоартрита фасеточных и крестцово-подвздошных суставов оправдано назначение болезнь-модифицирующих препаратов, используемых при этом заболевании. Также может обсуждаться прием фармаконутрицевтиков. Отсутствие эффекта терапии в ближайшие 2–4 нед. от начала лечения требует консультации специалистов по патологии позвоночника (ревматологов, неврологов, нейрохирургов).

25 января 2024 г. в Санкт-Петербурге состоялся междисциплинарный круглый стол экспертов «Боль в спине для врачей первичного звена», посвященный различным аспектам ведения пациентов с учетом современных данных об этиологии, диагностике, лечении и профилактике этого заболевания.

ВВЕДЕНИЕ

Неспецифическая боль в нижней части спины (НБНС) – клинический синдром, который характеризуется болью и скованностью в поясничной области позвоночника и верхней трети ягодиц, связанной с доброкачественной неинфекционной патологией скелетно-мышечной системы [1–3].

В современной популяции НБНС является одной из главных причин временной и стойкой утраты трудоспособности и ведущим поводом для обращения за медицинской помощью [1–3]. По данным исследования Глобального бремени болезней (GBD-2021), на 2020 г. в мире насчитывалось 619 млн пациентов с НБНС [4]. Согласно статистическим отчетам Минздрава России, в 2017 г. в нашей стране было зарегистрировано 6,437 млн пациентов с «деформирующими спондилопатиями» (распространенная кодировка пациентов с НБНС) [5].

По продолжительности НБНС подразделяется на острую (< 4 нед.), подострую (4–12 нед.) и хроническую (> 3 мес.). В соответствии с многолетней статистикой частота развития острой НБНС составляет практически 100%, т. е. каждый из людей испытал этот синдром хотя бы один раз в жизни. При этом частота рецидивов НБНС в течение года после первого приступа достигает 50%, а формирование хронической НБНС – порядка 10% [1–3, 6, 7].

Патогенез острой НБНС связан с нарушениями биомеханики позвоночника, приводящими к перенапряжению мышц, фасций и связок, с их локальным повреждением, воспалением и развитием стойкого болезненного мышечного гипертонуса [1–3, 6–8].

Патогенез хронической НБНС имеет сложный, многофакторный характер и определяется воспалительными и дегенеративными изменениями позвоночника (остеоартритом фасеточных и крестцово-подвздошных суставов, деструкцией и фиброзом межпозвонковых дисков, остеитом позвонков, остеофитозом, энтезопатией и тендинитом и др.), стойкими биомеханическими нарушениями, локальным мышечным напряжением с формированием болезненных мышечных точек, дисфункцией ноцицептивной системы и психоэмоциональными нарушениями [1–3, 8].

ОСТРАЯ НБНС: ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ

Данная патология возникает после нагрузки (иногда минимальной), вовлекающей позвоночно-двигательный сегмент, при этом боль почти всегда носит типично механический характер, т. е. усиливается при движении и уменьшается в состоянии покоя. Характерная клиника, локальная болезненность в области поясницы и верхней трети ягодиц, выявляемое при пальпации напряжение паравертебральных мышц позволяют поставить диагноз острой НБНС.

Как было отмечено выше, причиной развития этой патологии чаще всего является повреждение мягкотканных структур позвоночника. Поиск конкретного источника боли в этой ситуации представляется нецелесообразным [3, 6, 9]. Так, согласно метаанализу 6 исследований (n = 1804), не было выявлено различий в результатах лечения через 6 и 12 мес. между теми пациентами с острой/подострой неспецифической болью в спине (НБС), у которых назначения опирались на «точную» диагностику (данные рентгенографии, магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии), и теми, которым терапия назначалась после рутинного физикального осмотра [10].

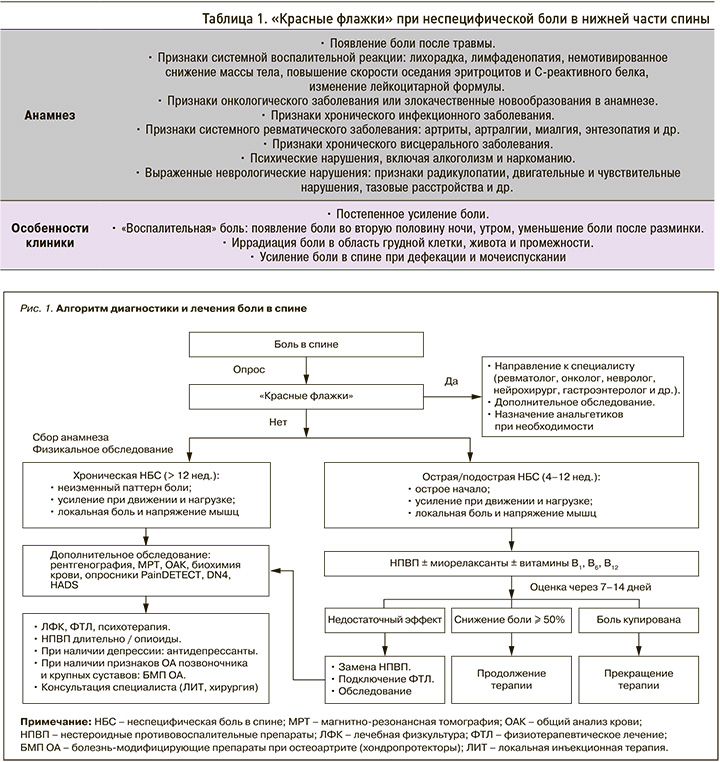

Вместе с тем появление боли в спине – серьезный симптом, требующий исключения потенциально опасного заболевания. Для быстрого проведения дифференциальной диагностики используют так называемые красные флажки (табл. 1) – признаки, указывающие на возможность развития угрожающей патологии (последствия травмы позвоночника, септического или онкологического процесса, системного ревматического заболевания и др.). После исключения «красных флажков» острая НБНС может быть признана доброкачественным состоянием, и в этом случае назначается соответствующая терапия (рис. 1) [3, 6, 9].

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ/ПОДОСТРОЙ НБНС

Один из важных элементов ведения больных с НБНС – создание благоприятного психологического настроя. Многие пациенты с впервые возникшей болью в спине уверены, что ее причиной является опасное заболевание, а исходом патологического процесса будет инвалидизация. Поэтому принципиально важно убедить пациента, что острая НБНС – доброкачественное состояние, которое в подавляющем большинстве случаев при правильном лечении благополучно разрешается [3, 6, 9]. Согласно данным метаанализа 60 исследований (n = 30 530), позитивные ожидания при НБНС связаны с клинически значимыми результатами выздоровления [11].

Поскольку важную роль в развитии острой НБНС играют нарушения биомеханики, большое значение для выздоровления имеет сохранение двигательной активности, способствующее восстановлению нормальной работы мышц и снижен...

>