Акушерство и Гинекология №11 / 2020

Алгоритм преодоления бесплодия при эндометриодных кистах яичников: взгляд репродуктолога и хирурга

ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» (МОНИИАГ), Москва, Россия

Цель. У женщин с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ) определить востребованность и эффективность алгоритмов лечения бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и хирургических методов, подбираемых индивидуально с учетом проявлений ЭКЯ и особенностей клинического статуса, связанных с возрастом, состоянием овариального резерва и наличием сопутствующих показаний к ЭКО.

Материалы и методы. У 532 инфертильных женщин с ЭКЯ проанализированы особенности ЭКЯ и проведена оценка распределения больных по возрасту, состоянию овариального резерва и наличию сопутствующих показаний к ЭКО. Одновременно сопоставлены востребованность и эффективность трех алгоритмов, подбираемых с учетом анализируемых характеристик ЭКЯ и особенностей клинического статуса, влияющих на репродуктивный потенциал.

Результаты. Установлено, что при лечении бесплодия у женщин с ЭКЯ наиболее востребованным (в 80,3% случаев) оказался алгоритм со стартовым назначением ЭКО. При его использовании кумулятивная частота наступления беременности (ЧНБ) на 1 пациентку составила 86,7%. Алгоритмы со стартовым применением хирургических методов для создания условий для спонтанной беременности или для подготовки к ургентному ЭКО были востребованы соответственно в 11,4% и 8,3% случаев. При их применении кумулятивная ЧНБ составила соответственно 93,4% и 36,4%.

Заключение. При выборе оптимального алгоритма лечения бесплодия с применением ЭКО и хирургических методов у женщин с ЭКЯ необходимо учитывать не только возраст, состояние овариального резерва и наличие сопутствующих показаний к ЭКО, но и особенности обнаруженных ЭКЯ. Широкое использование технологии криоконсервации позволяет обеспечить повторные переносы эмбрионов без необходимости стимуляции яичников (что снижает общую стоимость программы), а также делает возможным продолжение лечения бесплодия в случаях развития хирургической менопаузы после удаления ЭКЯ.

Эндометриоз традиционно признается одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний, увеличивающих риск бесплодия. Если у фертильных женщин эндометриоз обнаруживается с частотой 6–10%, то в контингенте больных, страдающих бесплодием, его диагностируют у 35–50% [1]. Среди пациенток с бесплодием и эндометриозом примерно у 1/3 заболевание проявляется в виде эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ), которые могут быть единственным проявлением заболевания или сочетаться с другими локализациями эндометриоза. Кроме того, бесплодие у пациенток с ЭКЯ может ассоциироваться и с сопутствующими трубным и мужским факторами бесплодия [2, 3].

В отношении лечения бесплодия у женщин с ЭКЯ актуальной проблемой продолжает оставаться разработка оптимальных терапевтических алгоритмов, регламентирующих порядок использования хирургических методов и ЭКО с учетом клинической ситуации, определяемой особенностями репродуктивного статуса пациенток (связанного с возрастом и состоянием овариального резерва) и характером эндометриозного поражения яичников [4–7].

Цель исследования – у пациенток с ЭКЯ определить востребованность и эффективность алгоритмов лечения бесплодия с применением ЭКО и хирургических методов, подбираемых индивидуально с учетом проявлений эндометриоза яичников и особенностей клинического статуса, связанных с возрастом, состоянием овариального резерва и наличием сопутствующих показаний к ЭКО.

Материалы и методы

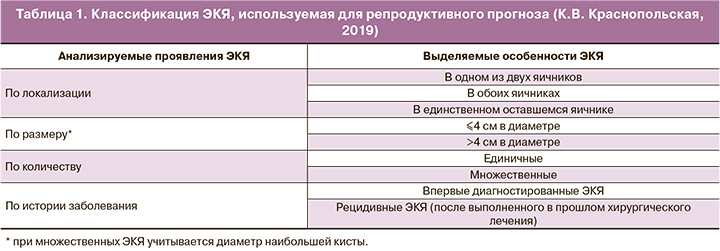

Обследуемый контингент составили 532 инфертильных пациентки с ЭКЯ, проходившие лечение бесплодия в отделении репродуктологии МОНИИАГ в 2016–2019 гг. При включении «профильных» больных в исследование проявления ЭКЯ характеризовали в соответствии с классификацией К.В. Краснопольской (табл. 1) [8]. Помимо особенностей ЭКЯ, приводимых в указанной классификации, анализировали распределение пациенток с учетом их возраста, состояния овариального резерва, наличия/отсутствия сопутствующих показаний к ЭКО, а также исключали возможную злокачественную природу обнаруживаемых яичниковых образований.

При представлении возрастного распределения пациенток с ЭКЯ выделяли интервалы, соответствовавшие «оптимальному» репродуктивному возрасту (<35 лет) и «позднему» репродуктивному возрасту, который, в свою очередь, подразделяли на интервалы (возраст от 36 до 38 лет, от 39 до 42 лет и более 42 лет).

Овариальный резерв оценивали по уровню антимюллерова гормона (АМГ) и базального числа антральных фолликулов (чАФ) диаметром более 10 мм. Редукцию овариального резерва констатировали при значениях АМГ <0,3 нг/мл и/или чАФ <4 в обоих яичниках [9].

Сопутствующие показания к ЭКО связывали с наличием у пациентки с ЭКЯ трубного и/или мужского факторов бесплодия, устанавливаемых по данным анамнеза и соответствующих диагностических методов.

Степень онкологической опасности обнаруживаемых кистозных образований оценивали с использованием ультразвуковых критериев, приводимых в классификации IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) [10, 11]. В сложных случаях практиковали экспертное ультразвуковое исследование в динамике 2–3 циклов, цветовую допплерографию, магнитно-резонансную и компьютерную томографию. Учитывали также уровни онкомаркеров в крови (в обязательном порядке – НЕ-4 + СА-125 с расчетом индекса ROMA; дополнительно – СА-19-9, раковый эмбриональный антиген и альфа-фетопротеин).

По результатам исходного обследования, учитывающего особенности проявлений ЭКЯ (табл. 1), возраст пациенток, состояние их овариального резерва, а также наличие/отсутствие сопутствующих показаний к ЭКО, принимали решение об использовании одного из трех вариантов «базовых» алгоритмов лечения бесплодия, регламентирующих порядок использования ЭКО и хирургических методов (табл. 2). В задачи работы входила оценка востребованности (частоты использования) каждого из этих трех терапевтических алгоритмов.

Хирургическое лечение ЭКЯ выполняли c учетом симптомов заболевания, размеров и локализации патологических яичниковых образований с применением эндоскопической техники и, у части больных, робот-ассистированных методик.

Одновременно при хирургическом лечении ЭКЯ удаляли другие очаги эндометриоза при его распространенной форме поражения; при наличии спаечного процесса проводилась соответствующая коррекция с восстановлением анатомических взаимоотношений органов малого таза.

Программу ЭКО реализовывали с учетом стандартных рекомендаций, регламентирующих ведение пациенток на до- и посттрансферном этапах процедуры [12]. При стимуляции суперовуляции в 60% случаях назначали «длинный» протокол с агонистом гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) и в 40% – протокол с антагонистом ГнРГ. Криотехнологии (методику витрификации [13]) использовали с целью сохранения э...

0,3>35>