Терапия №3 / 2016

Антибиотик-ассоциированная диарея: вопросы терапевтической практики

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии», клинический отдел инфекционной патологии, г. Москва

Рассматриваются основы патогенеза и клиническое течение антибиотик-ассоциированной диареи (ААД) – одного из серьезных нежелательных явлений при проведении антибактериальной терапии. С повышенным риском ААД ассоциируется применение цефалоспоринов, клиндамицина или пенициллинов широкого спектра действия. В настоящее время в плане профилактики и терапии ААД ведущая роль принадлежит пробиотикам. Ключевым в терапевтической тактике при лечении больных, нуждающихся в антибактериальной терапии, является раннее, с начала применения антибиотиков, назначение пробиотиков. При этом необходимо руководствоваться знаниями о свойствах штаммов, входящих в пробиотический препарат, и назначать его в достаточной терапевтической дозировке в течение не менее 2–3 нед после окончания антибиотикотерапии. К числу хорошо изученных пробиотиков, доказавших свою эффективность в профилактике и терапии ААД, относят Bifidobacterium animalis, подвид lactis BB-12, и Lactobacillus acidophilus (LA-5). Данный пробиотический комплекс представлен в современном пробиотическом препарате Линекс Форте, каждая капсула которого содержит не менее 2×109 КОЕ живых лиофилизированных бактерий L.acidophilus (LA-5) и B. animalis (lactis BB-12).

Антибактериальные лекарственные средства настолько прочно вошли в современную терапевтическую практику, что она немыслима без их применения. Однако к назначению антибиотиков необходимо подходить обдуманно, помня о возможности развития нежелательных явлений, одним из которых может быть антибиотик-ассоциированная диарея (ААД). ААД – это как минимум 3 или более эпизодов неоформленного стула, развившихся на фоне применения антибактериальных препаратов в сроки до 4–8 нед после их отмены, если не выявлена другая причина диареи [1]. В литературе частота диагностики ААД варьируется в достаточно широких пределах: от 5 до 39% у взрослых [2, 3] и от 11 до 40% у детей [4–6].

Современная классификация ААД подразумевает ее разделение на два основных вида:

- Идиопатическая ААД, являющаяся причиной 80% всех случаев диарей, ассоциированных с приемом антибактериальных средств. Согласно используемому статистическому рубрификатору МКБ-10 данный вид ААД классифицируется как К52.9 – неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный.

- Диарея, обусловленная инфекцией Clostridium difficile (псевдомембранозный колит). Согласно МКБ-10 клинический диагноз: А04.7 – энтероколит, вызванный C. difficile. Он относится к тяжелым инфекционным заболеваниям, приводящим к летальным исходам.

Данная классификация очень важна в терапевтической практике, т.к. отсутствие маркеров инфекции C. difficile у пациента не исключает у него антибиотик-ассоциированный характер диареи.

Патогенез развития идиопатической ААД и диареи, ассоциированной с инфекцией C. difficile, имеет схожий характер. Можно выделить три основных его компонента:

- побочные эффекты собственно антибиотиков (аллергические, токсические, фармакологические);

- осмотическая диарея в результате нарушения метаболизма желчных кислот и углеводов в кишечнике, в основном характерная для цефалоспоринов;

- избыточный микробный рост условно-патогенной флоры в результате подавления облигатной интестинальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

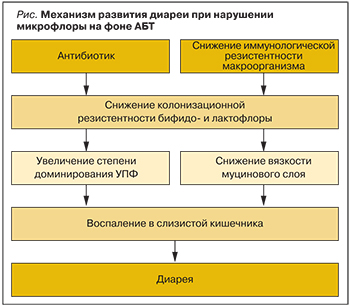

Механизм развития антибиотик-ассоциированной диареи представлен на рисунке.

Механизм развития антибиотик-ассоциированной диареи представлен на рисунке.

При этом для развития диареи, ассоциированной с инфекцией C. difficile, вышеуказанные факторы должны сочетаться с наличием собственно возбудителя, продуцирующего экзотоксины, оказывающие цитопатогенное и энтеротоксическое действие [7]. Следует подчеркнуть, что нарушение микробиоценоза ЖКТ является одним из ведущих факторов, т.к. приводит к изменению структуры доминирования видов нормальной микрофлоры [8], нарушению жизненно важных функций микробиоты, таких как обеспечение короткоцепочечными жирными кислотами колоноцитов и участие в метаболизме желчных кислот [9, 10], что создает ...