Акушерство и Гинекология №6 / 2017

Динамика субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови в предгестационной подготовке женщин с привычным выкидышем

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. академика В.И. Кулакова Минздрава России, Москва

В терапии идиопатического привычного выкидыша особое место занимает предгестационная подготовка, которая может проводиться как путем иммуноцитотерапии (ИЦТ), так и медикаментозными методами (лечение гестагенами).

Цель работы. Исследовать динамику субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови после различных вариантов иммуномодулирующей терапии в процессе предгестационной подготовки женщин с привычным выкидышем аллоиммунного генеза.

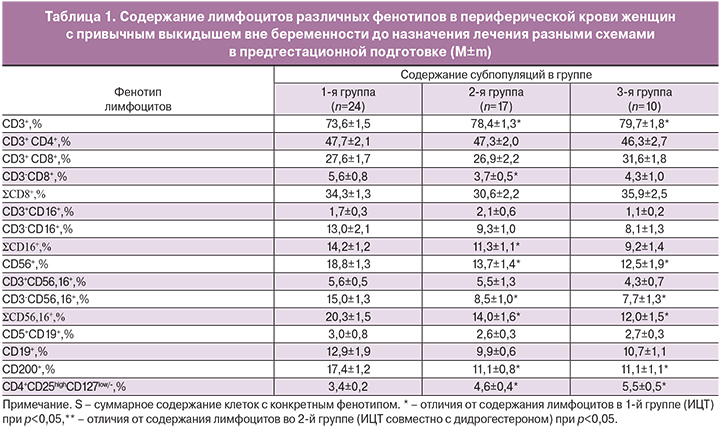

Материал и методы. Основная группа исследования состояла из 51 женщины с установленным диагнозом привычного выкидыша неясного (аллоиммунного) генеза. Контрольную группу составили 15 фертильных женщин. Предгестационная подготовка женщинам проводилась по трем схемам –

ИЦТ аллогенными клетками партнеров, ИЦТ совместно с дидрогестероном, медикаментозное лечение дидрогестероном. Оценивали содержание основных субпопуляций иммунокомпетентных T-клеток (СD3+, CD4+, CD8+), В-клеток (CD19+), B1-клеток (CD19+CD5+), NK-клеток (СD56+, СD16+), а также содержание Трег (СD4+CD25highCD127low/-).

Результаты. После проведения ИЦТ происходит значимое увеличение субпопуляции лимфоцитов с фенотипом CD5+CD19+ по отношению к контролю, изменений в содержании остальных субпопуляций не отмечено; в группе ИЦТ в сочетании с дидрогестероном превышение содержания субпопуляций с фенотипом CD56,16+, CD56+ и CD3+CD56,16+ над содержанием в контроле стало значимым, а содержание Трег осталось без изменений. После двух курсов лечения дидрогестероном – без изменений по сравнению с контролем осталось содержание Трег, CD200+, CD19+, CD5+19+, CD3+8+, CD3+CD56,16+-клеток, но значимо увеличилось содержание субпопуляций с фенотипом CD3-CD8+, CD3-CD16+, CD16+, CD56+, CD3-CD56,16+, CD56,16+ и снизилось CD3+, CD3+CD4+.

Заключение. Каждый из видов терапии обладает определенным иммуномодулирующим эффектом, клиническую значимость которого предстоит оценить в последующих исследованиях, проводимых во время беременности.

Привычная потеря беременности ранних сроков (привычный выкидыш) представляет собой актуальную проблему современного акушерства. Установлено, что женщины с привычным выкидышем составляют группу риска, в которой существенно повышена вероятность развития плацентарной недостаточности, наступления ранних преждевременных родов, задержки роста плода, излития околоплодных вод при недоношенном сроке беременности, отслойки плаценты во втором и третьем триместрах беременности [1, 2].

Поэтому в настоящее время наличие даже двух последовательных выкидышей от одного партнера рассматривается как основание для постановки диагноза «привычный выкидыш», последующего обязательного обследования, в том числе и иммунологического, и оптимизации подготовки к беременности [3].

Особое место занимает идиопатический привычный выкидыш (от 5 до 20% в структуре невынашивания), этиологию которого на настоящий момент связывают с нарушениями функционирования материнской иммунной системы, развивающей неадекватный ответ на отцовские антигены плода, то есть с аллоиммунными причинами [4]. По данным зарубежных авторов, шанс доносить беременность без терапии после трех выкидышей, обусловленных аллоиммунными механизмами, составляет 30%, после четырех – 25%, после пяти – 5% [5, 6]. Своевременная диагностика и назначение иммунокорригирующей терапии составляет основу предгестационной подготовки пациенток с идиопатическим привычным выкидышем.

Одним из вариантов иммуномодулирующей терапии является иммуноцитотерапия (ИЦТ) – иммунизации женщин с привычным выкидышем аллогенными лимфоцитами партнеров. Показано, что ИЦТ в предгестационной подготовке способствует формированию состояния иммунной системы, необходимого для успешной имплантации, а во время беременности – для стимуляции развития плаценты и обеспечения нормального развития эмбриона [7, 8]. ИЦТ широко используется в лечении привычного выкидыша как в России [9, 10], так и за рубежом [11, 12], однако механизмы влияния аллоиммунизации на имплантацию и последующую гестацию остаются неизученными.

Много внимания в мире уделяется изучению иммуномодулирующего действия прогестерона на развитие и течение беременности. Эффекты иммуномодуляции прогестерона связывают с индукцией образования активированными лимфоцитами прогестрон-индуцированного блокирующего фактора (ПИБФ). ПИБФ – важный иммуномодуляторный белок, способствующий формированию иммунологического фона, поддерживающего внутриутробное развитие полуаллогенного плода. Среди биологических эффектов ПИБФ – снижение цитолитической активности НК-клеток через блокирование экзоцитоза перфорина и ингибирование интерферона-γ, фактора некроза опухоли-α и интерлейкин-2-опосредованной трансформации НК-клеток в активированные киллерные клетки и активация Jak1 и STAT6 сигнального пути, поддерживающего Th2-тип цитокиновой продукции [13]. Представленные данные указывают на значимость прогестерон-зависимой иммуномодуляции в формировании толерантности иммунной системы матери к антигенам плода [14].

Эндогенным стимулом для увеличения секреции ПИБФ служат события, происходящие сразу после имплантации [15]. ПИБФ необходим для нормального протекания беременности, являясь медиатором с антиабортивной активностью. Низкий уровень сывороточного ПИБФ ассоциирован с потерями беременности в первом триместре или с преждевременными родами до 34 недель гестации [16, 17].

Экзогенным стимулом для синтеза ПИБФ является стресс и аллогенный стимул. Например, переливание крови или пересадка печени также увеличивают экспрессию рецепторов к прогестерону [18]. Данный факт явился обоснованием создания третьего типа иммунотерапии привычного выкидыша неясного генеза – сочетание ИЦТ и приема прогестероновых препаратов, например, дидрогестерона [19].

Оценка клеточных субпопуляций периферической крови – необходимая составляющая анализа эффектов иммунокорригирующей терапии, поскольку главной целью такой терапии рассматривается подавление агрессивных эффекторных реакций, связанных, в первую очередь, с увеличенным содержанием в периферической крови пациенток с привычным выкидышем субпопуляций клеток с естественной киллерной активностью.

Киллерные клетки с фенотипом CD56+, CD16+, CD3-CD56,16+, CD3-CD8+ являются клетками врожденного иммунитета. Цитотоксические клетки, появляющиеся в эффекторной фазе иммунного ответа и имеющие фенотип CD3+CD8+ и CD3+CD56,16+, относят к клеткам адаптивного иммунитета. Предполагается, что в генезе привычного выкидыша большую роль играет нарушение взаимодействий НК-клеток (CD56+, CD16+) и клеток адаптивного иммунитета. Однако, несмотря на довольно продолжительный период изучения НК-клеток периферической крови в генезе привычн...