Фарматека №17 (211) / 2010

Эффективность Афинитора® (эверолимуса) при метастатическом раке почки

Таргетные препараты, направленные на тирозинкиназу сосудисто-эндотелиального фактора роста VEGF или циркулирующие в крови лиганды рецепторов, позволили добиться значительных успехов в терапии распространенного рака почки. Исследования рапамицина и его клеточной мишени сделали возможным создание принципиально нового класса лекарственных препаратов – mTOR ингибиторов, которые в настоящее время проходят различные фазы клинических исследований эффективности и безопасности при разных типах злокачественных новообразований. Ингибитор mTOR эверолимус воздействует на ключевые механизмы канцерогенеза при раке почки. Доказана клиническая эффективность и хорошая переносимость mTOR ингибитора эверолимуса (Афинитора®) при почечно-клеточном раке (ПКР). Препарат успешно применяется более чем в 50 странах для лечения пациентов с распространенным и/или метастатическим ПКР при неудаче предшествующей антиангиогенной терапии.

В последние годы произошли значительные изменения в подходах к системному противоопухолевому лечению распространенных злокачественных новообразований: у практикующих онкологов и химиотерапевтов появился целый арсенал т. н. таргетных препаратов – агентов направленного воздействия на опухоль, позволяющих добиваться устойчивой стабилизации течения заболевания и длительно лечить пациентов, для которых число терапевтических опций ранее было ограниченным. Применявшиеся ранее цитокины, попытки терапии с использованием химиопрепаратов или тамоксифена позволяли достигать кратковременного эффекта менее чем у 5–10 % пациентов с метастатическим раком почки, но с появлением таргетных препаратов, таких как сунитиниб, сорафениб, бевацизумаб, рак почки перестал восприниматься врачами как неизлечимое заболевание, а у пациентов появились шансы получать эффективное лечение. Таргетная терапия при почечно-клеточном раке направлена на основной патогенетический механизм прогрессирования – новообразование сосудов, или ангиогенез, а мишенью воздействия являются рецепторы сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGFR – Vascular endothelial growth factor receptor) или циркулирующие в крови лиганды этих рецепторов.

Многолетние исследования позволили ученым изучить, какие пути передачи сигналов имеют значение при различных видах рака, а также привели к разработке новых лекарственных препаратов. В историческом аспекте представляет интерес вещество, обнаруженное в микроорганизмах, обитающих в почве острова Пасхи, – рапамицин. Само вещество впервые было выделено в 1965 г., а десятилетиями позже в клетках большинства живущих на Земле организмов была выявлена и описана система внутриклеточной передачи сигналов, получившая название по действующему на нее агенту: мишень рапамицина, TOR (target of rapamycin). Рапамицин обладает антипролиферативным действием и используется в трансплантологии как иммунодепрессант для подавления реакции отторжения пересаженных органов (сердца и почки).

В конце 1990-х гг. обнаружена серин-треониновая протеинкиназа молекулярной массой 250 кДа, которая является мишенью действия рапамицина у млекопитающих (mammalian target of rapamycin – mTOR). В последующем было выявлено, что протеинкиназа представляет собой регуляторный белок, участвующий в регуляции клеточного цикла, пролиферации и ангиогенеза [1]. В результате фосфорилирования эффекторных белка 4ЕВР1 и киназы p70S6 (киназы рибосомального белка S6 – S6К) mTOR участвует в инициации трансляции мРНК на рибосомах. Таким образом, mTOR задействована в синтезе белков, необходимых для пролиферации клеток, регуляции клеточного цикла и клеточного метаболизма [2].

mTOR является основным регулятором роста злокачественных клеток, обеспечивая их питательными веществами, в частности аденозинтрифосфатом (АТФ), глюкозой, аминокислотами, холестерином и железом. Она взаимодействует с путями сигнальной передачи факторов роста через PI3K/AKT/TSC-путь (PI3K – фосфатидилинозитол-3-киназа, TSC – комплекс туберозного склероза) и участвует в ангиогенезе опосредованно через PI3K-киназу. Кроме того, mTOR регулирует трансляцию двух белков: 4ЕВР1 (eucariotic translation initiation factor 4E-binding protein) и рибосомальной киназы S6K.

Активация киназы mTOR усиливает действие следующих нисходящих эффекторов, стимулирующих клеточный рост и ангиогенез, а также регулирующих клеточный метаболизм:

• mTOR усиливает трансляцию белков, ответственных за рост и деление клеток, таких как циклин D1, который входит в состав комплекса циклин-зависимых киназ, запускает и стимулирует процесс клеточного роста через контрольные точки G1 и S фаз клеточного цикла – влияние на рост и пролиферацию;

• mTOR усиливает трансляцию индуцируемых гипоксией факторов HIF-1/HIF-2, эти транскрипционные факторы управляют экспрессией генов, отвечающих за реакцию на гипоксический стресс, в т. ч. таких факторов роста сосудов, как сосудисто-эндотелиальный фактор VEGF, тромбоцитарный фактор роста PDGF (platelet-derived growth factor) и трансформирующий фактор роста TGF-α (transforming growth factor α), – влияние на ангиогенез;

• mTOR усиливает экспрессию транспортеров питательных средств на поверхности клеток, повышенный доступ к питательным веществам; поддерживает рост и выживание злокачественных клеток – влияние на клеточный метаболизм [3, 4].

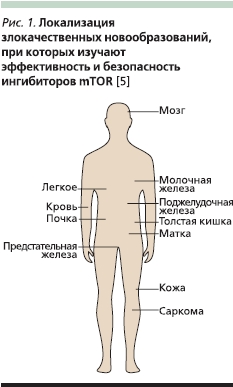

В настоящее время не вызывает сомнений, что нарушение работы путей сигнальной передачи играет важную роль в патогенезе многих злокачественных опухолей, в т. ч. рака почки. С учетом широкого спектра регуляции жизненно важных процессов, необходимых для пролиферации клеток и метастазирования, ингибиторы mTOR проходят клинические исследования эффективности и безопасности при многих опухолях (рис. 1).

Наибольший интерес для онкологов представляют данные об ...