Кардиология №2 / 2017

Эхокардиографическая оценка диастолической функции левого желудочка сердца у пациентов с сохранной фракцией выброса

1ФГБУ Центральная клиническая больница с поликлиникой УД Президента РФ, Москва; 2ФГБУ ДПО Центральная государственная медицинская академия УД Президента РФ, Москва

Сердечная недостаточность (СН) представляет собой одну из ведущих медицинских проблем в экономически развитых странах. В России распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) составляет 4,5%, что достигает 5 млн человек [1].

Диастолическая дисфункция (ДД) левого желудочка (ЛЖ) — один из важных возможных механизмов развития симптомов у больных с СН независимо от наличия систолической дисфункции ЛЖ [2]. Выявление ДД ЛЖ особенно актуально у больных с сохранной фракцией выброса (ФВ) ЛЖ, так как позволяет установить механизм ХСН. В настоящее время основным методом неинвазивной оценки диастолической функции (ДФ) сердца является эхокардиография (ЭхоКГ) [3]. Совместные рекомендации Американского общества эхокардиографии и Европейского общества эхокардиографии по оценке ДФ ЛЖ методом ЭхоКГ предлагают алгоритм как для выявления, так и для оценки выраженности ДД ЛЖ [4]. Однако у многих пациентов (до 48%, по некоторым данным) не удается выявлять и классифицировать в соответствии с предложенным алгоритмом ДД ЛЖ и ее выраженность [5]. В 2016 г. вышли новые рекомендации Американского общества ЭхоКГ (АОЭ) и Европейского общества ЭхоКГ (ЕОЭ), [в настоящее время это Европейская ассоциация сердечно-сосудистой визуализации (ЕАССВ)] по оценке ДФ ЛЖ методом ЭхоКГ [6]. Эти рекомендации предлагают новый алгоритм выявления ДД ЛЖ. Возможность использования предлагаемого авторами рекомендаций алгоритма в клинической практике пока не анализировалась. Исходя из этого целью нашего исследования явилось сопоставление предложенных алгоритмов выявления ДД ЛЖ методом ЭхоКГ.

Материал и методы

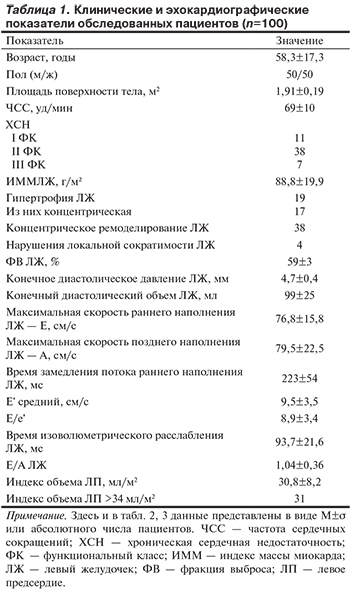

В исследование были включены 100 пациентов с синусовым ритмом и сохранной ФВ ЛЖ, не имеющие критериев исключения, которым выполнялась ЭхоКГ. Критериями исключения из исследования являлось наличие у пациента гипертрофической кардиомиопатии, врожденных и приобретенных пороков сердца, наличие умеренной и выраженной регургитации на любом клапане сердца и наличие кардиохирургических операций в анамнезе. Мы также не включали в исследование спортсменов.

В исследование были включены 100 пациентов с синусовым ритмом и сохранной ФВ ЛЖ, не имеющие критериев исключения, которым выполнялась ЭхоКГ. Критериями исключения из исследования являлось наличие у пациента гипертрофической кардиомиопатии, врожденных и приобретенных пороков сердца, наличие умеренной и выраженной регургитации на любом клапане сердца и наличие кардиохирургических операций в анамнезе. Мы также не включали в исследование спортсменов.

Среди обследованных лиц 27 пациентов не имели жалоб и указаний в анамнезе на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, а также не имели изменений на электрокардиограмме (ЭКГ) и при ЭхоКГ. Ишемической болезнью сердца страдали 44 пациента, из которых у 8 имелось указание на ранее перенесенный инфаркт миокарда, что подтверждалось изменениями на ЭКГ или наличием зон нарушений локальной сократимости ЛЖ по данным ЭхоКГ. Артериальная гипертензия регистрировалась у 29 пациентов. Еще у 41 пациента артериальная гипертензия регистрировалась в качестве сопутствующего заболевания. Сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа страдали 13 пациентов.

Все исследования выполнялись у пациентов в положении на левом боку с применением ультразвукового сканера Vivid E9, мультичастотным (1,5—4,6 МГц) матричным датчиком М5S в режиме второй гармоники (частота излучения 1,7 МГц, частота принимаемого сигнала 3,4 МГц). Все ультразвуковые изображения были сохранены на жесткий диск для последующего анализа. Эхокардиографические измерения усредняли для 3 последовательных сердечных циклов.

Линейные размеры оценивали по изображениям, полученным в парастернальной позиции по длинной оси ЛЖ в B- и М-режимах. Определяли следующие показатели: конечный диастолический размер (КДР) и конечный систолический размер (КСР) ЛЖ, толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ).

Объемные показатели получены в двухмерном режиме путем обведения границ эндокарда в апикальных 4- и 2-камерных позициях в систолу (КСО) и диастолу (КДО) (биплановый метод дисков) [7]. Фракцию выброса (ФВ) ЛЖ рассчитывали методом дисков в В-режиме.

Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) рассчитывали в М-режиме по формуле «Cube»:

ММЛЖ = 0,8×1,04×[(ТМЖП+КДР+ТЗСЛЖ)3 – КДР3] + 0,6,

где КДР — конечный диастолический размер ЛЖ, ТМЖП — толщина межжелудочковой перегородки и ТЗСЛЖ — толщина задней стенки ЛЖ.

Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) определяли как отношение массы миокарда к идеальной площади поверхности тела. Критериями гипертрофии ЛЖ считали ИММЛЖ >115 г/м² для мужчин и >95 г/м² для женщин [7].

Для определения ремоделирования ЛЖ рассчитывали относительную толщину стенок (ОТС) ЛЖ по формуле:

ОТС = (ТМЖП +ТЗСЛЖ) / КДР ЛЖ [7].

Тип ремоделирования ЛЖ оценивали по соотношению ИММ ЛЖ и ОТС:

- концентрическое ремоделирование: нормальный ИММ ЛЖ и ОТС >0,42;

- концентрическая гипертрофия: увеличение ИММ ЛЖ и ОТС >0,42;

- эксцентрическая гипертрофия: увеличение ИММ ЛЖ и ОТС ≤0,42.

Переднезадний размер левого предсердия (ЛП) измеряли из парастернального доступа в конце систолы желудочков. Объем ЛП измеряли как среднее значение объемов, рассчитанных методом дисков в позиции на 4 и 2 камеры. Индекс объема ЛП рассчитывали как отношение объема ЛП к площади поверхности тела пациента.