Кардиология №3 / 2017

Галектин-3, маркеры окислительного стресса и дисфункции почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет, Самара

В настоящее время доказано участие галектина-3 в сложном патогенетическом каскаде развития и прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН). Многочисленные эксперименты на моделях животных, большие когортные исследования продемонстрировали исключительную прогностическую роль галектина-3 [1—3], что нашло отражение и в ряде клинических рекомендаций по диагностике и лечению ХСН, в которых определение уровня галектина-3 в плазме крови рассматривается в качестве дополнительного критерия стратификации риска [4].

В то же время малоизученными остаются аспекты взаимо-связи маркеров фиброза с другими патогенетическими маркерами ХСН: показателями окислительного стресса (ОС), воспаления, дисфункции почек (ДП), миокардиального стресса, матриксного ремоделирования.

В свою очередь современный этап научных достижений обусловливает необходимость мультидисциплинарного и персонализированного подхода к пациенту при выборе диагностического алгоритма и оптимальной тактики лечения, поэтому проблема мультимаркерной концепции в оценке развития и прогрессирования ХСН является востребованной мировым научным сообществом [5].

Цель исследования — оценить взаимосвязи уровня галектина-3 и маркеров ОС, ДП у пациентов с различной тяжестью ХСН.

Материал и методы

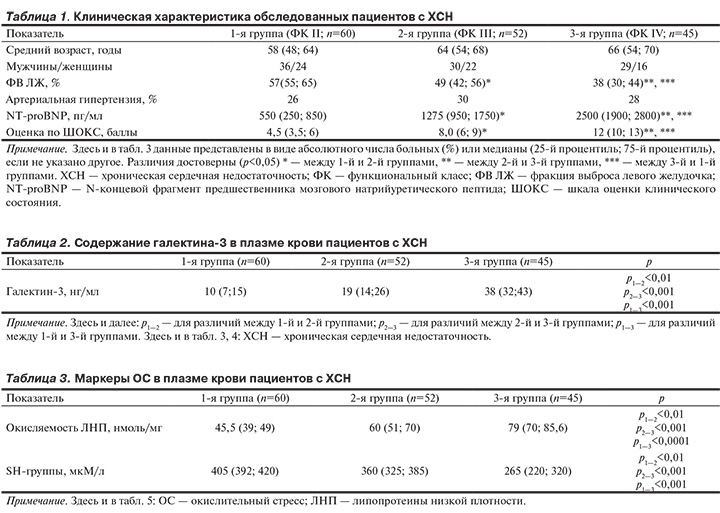

В проспективное исследование были включены 157 пациентов с ХСН ишемической этиологии, документированным перенесенным инфарктом миокарда (ИМ) давностью не менее 6 мес. Критериями исключения были сахарный диабет, заболевания печени и почек, гемодинамически значимые пороки сердца. Диагностику и лечение ХСН проводили согласно Национальным рекомендациям 2013 г. [6]. В зависимости от функционального класса (ФК) по классификации NYHA пациенты были разделены на 3 группы: в 1-ю группу включены 60 пациентов с ХСН II ФК, во 2-ю группу — 52 пациента с ХСН III ФК, в 3-ю группу — 45 пациентов с ХСН IV ФК (табл. 1).

Концентрацию биомаркера фиброза миокарда — галектина-3 в плазме крови определяли иммуноферментным методом.

Процесс плазменного ОС у пациентов с ХСН диагностировали по уровню окисляемости липопротеинов низкой плотности (ЛНП) и содержанию антиоксиданта — SH-групп.

Функцию почек оценивали путем расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с использованием формулы CKD-EPI, а также по концентрации в плазме крови мочевой кислоты (МК) и цистатина-С, определяемого методом иммуноферментного анализа. Все изучаемые показатели оценивали при включении пациентов в исследование.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0. Применяли непараметрические методы статистического анализа. Данные представлены в виде медианы и межквартильного интервала — Ме (25-й процентиль; 75-й проценти...