Акушерство и Гинекология №1 / 2022

Молекулярно-биологические основы внутрияичникового фолликулогенеза, созревания и рекрутинга фолликулов

1) ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия

2) ФГАО ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет), Москва, Россия

В обзоре обсуждаются новые подходы к изучению этапов фолликулогенеза, анализируется вклад основных сигнальных путей в процессы внутрияичникового регулирования фолликулогенеза, рекрутинга фолликулов и их созревания.

Материалы и методы: В обзор включены данные зарубежных и отечественных статей, найденных в Pubmed по рассматриваемой теме и опубликованных в последние годы.

Результаты: Приведен анализ данных научных исследований в области регуляции репродуктивной системы женщины, сделан акцент на экспериментальных исследованиях сигнальных путей, регули¬рующих внутрияичниковый фолликулогенез, обозначены перспективы их использования в клинической практике. На основании новых знаний рассматриваются возможности преодоления тяжелых форм бесплодия, ассоциированных с малым числом получаемых ооцитов и их плохим качеством, преодоления синдрома преждевременного истощения яичников, защиты яичников от гонадотоксичных воздействий. Подчеркивается необходимость расширения и интенсификации исследований по изучению процессов внутрияичникового фолликулогенеза и выбора гонадотропин-зависимого пула фолликулов.

Заключение: Представленные исследования демонстрируют интерес ученых к изучению сложных вопросов внутрияичникового фолликулогенеза, роли сигнальных путей в этом процессе, затрагивают вопросы молекулярно-генетического участия и транскриптомного анализа. Необходимы дальнейшее накопление этих знаний и проведение фундаментальных исследований для развития репродуктивной медицины и решения вопросов патологии репродукции, тех ситуаций, которые сейчас мы не можем объяснить, а следовательно, эффективно лечить.

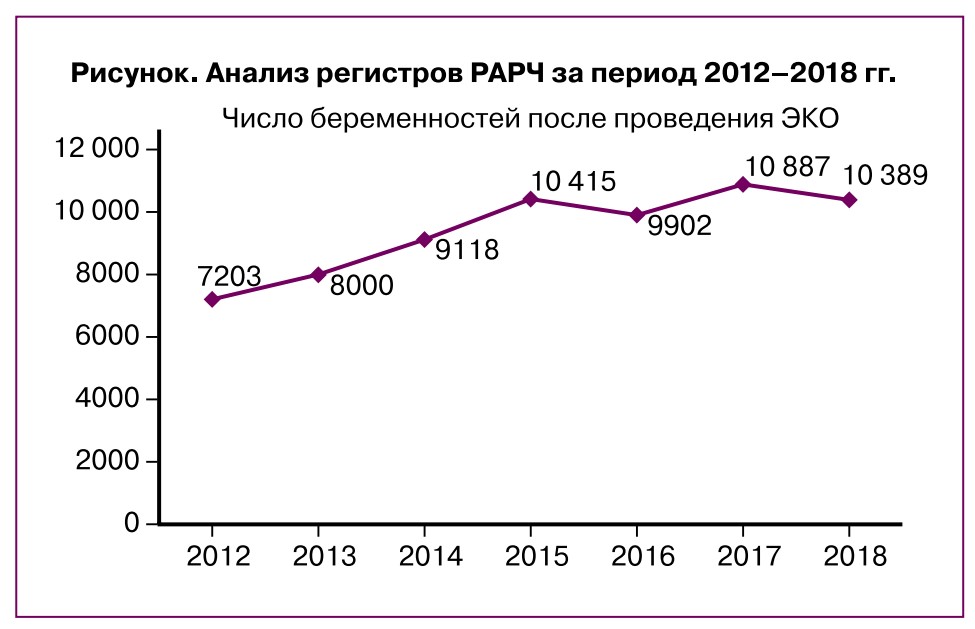

За последние 40 лет наблюдается непрерывный прогресс в репродуктивной медицине, сопровождающийся возникновением новых и более совершенных методик вспомогательных репродуктивных технологий. Тем не менее частота наступления беременности (ЧНБ) в развитых странах мира достигла своего плато и не меняется кардинально на протяжении последнего десятилетия. Анализ регистров Российской ассоциации репродукции яеловека (РАРЧ) за период 2012-2018 гг., представленный на рисунке, подтверждает этот факт.

В соответствии с данными регистра РАРЧ за 2018 г., ЧНБ после переноса эмбрионов на стадии бластоцисты, по сравнению с переносом на стадии дробящегося эмбриона, оказалась более высокой и составила соответственно в свежих циклах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ) — 38,6 и 28,1%, в циклах с размороженными эмбрионами — 41,7 и 32,4%, в циклах с донорскими ооцитами — 46,0 и 30,2%, в циклах с преимплантационным генетическим тестированием (ПГТ)/преимплантационным генетическим скринингом (ПГС) — 47,5 и 22,6% и в программах суррогатного материнства — 45,6 и 41,3%.

Сравнив аналогичные данные регистра РАРЧ за 2013 г., мы не обнаружили значительного повышения ЧНБ на цикл ЭКО; она составила в расчете на цикл лечения 33,1% (2012 г. — 33,0%), на пункцию — 34,2% (2012 г. — 34,3%), на перенос эмбрионов — 38,5% (2012 г. — 38,5%). В программе ИКСИ эти показатели составили соответственно 29,7, 30,87, 36,9% (2012 г. — 29,6, 30,4, 36,1%). ЧНБ в программе донорства ооцитов составила в расчете на цикл 38,2% (2012 г. — 40,6%), на перенос эмбрионов — 43,8% (2012 г. — 44,1%). Эти же показатели в программе переноса размороженных эмбрионов в расчете на цикл составили 29,6% (2012 г. — 31,3%), на перенос эмбрионов — 33,4% (2012 г. — 33,2%); в программе ПГТ/ПГС на цикл — 20,5% (2012 г. — 28,8%), на перенос эмбрионов — 31,8% (2012 г. — 36,9%).

Таким образом, ни широкое использование в рутинной клинической практике методов ПГТ, ни модификации протоколов контролируемой овариальной стимуляции и эмбриологических пособий не привели к значительным изменениям по основным показателям эффективности программ ЭКО: ЧНБ и частоте живорождения.

Кроме того, многие вопросы, касающиеся генеза ряда нарушений репродуктивной системы, остаются без ответа. Специалисты продолжают задаваться вопросом о природе идиопатического бесплодия, почему формально здоровые пары не могут достичь беременности? Неясно, почему молодые женщины без видимых причин имеют низкие показатели овариального резерва, почему в повторяющихся циклах ЭКО имеют место низкое качество ооцитов и так называемый «арест раннего эмбриогенеза», когда эмбрионы перестают развиваться на 2-3-й день культивирования. И наконец, существует ли межцикловая вариабельность качества рекрутированных фолликулов и от чего это зависит?

Ответы на эти и ряд других вопросов лежат, скорее всего, не на поверхности, в плоскости гормональнозависимой фазы фолликулогенеза, а в определении характера и особенностей внутрияичникового фолликулогенеза, механизмов перехода фолликулов от одной стадии развития к другой. Ряд дефектов оогенеза формируется в отсутствие гонадотропной регуляции и, вероятно, полностью зависит от внутренних сигнальных механизмов, сложной сети передачи сигналов между ооцитом и его окружением [1].

Для идентификации механизмов формирования «поломок» в ооцитах и дальнейшего поиска их преодоления принципиально важным становится изучение механизмов их первичной селекции [2].

Теории рекрутирования пула фолликулов и перехода их в гонадотропин-зависимую фазу

Успешное применение модифицированных протоколов овариальной стимуляции и возможность стимуляции яичников в любой день менструального цикла, в режимах так называемых random-start протоколов, создали определенный научный парадокс [3]. Ведь, следуя классическим, сформулированным в прошлом столетии представлениям о функции яичников, это невозможно, т.к. считается, что когорта фолликулов, выходящих в гонадотропин-зависимую фазу, рекрутируется один раз в течение цикла, к концу лютеиновой фазы предыдущего цикла. Один фолликул становится доминантным и овулирует, другие подвергаются атрезии. Считается, что стимуляция с начала фолликулярной фазы за счет повышения концентрации ФСГ «спасает» фолликулы, которые должны были бы атрезироваться, тем самым обеспечивает мультифолликулярный рост [4]. Это классика стимуляции функции яичников, существующая десятилетиями. Клиническая практика последних лет опровергает классические представления о физиологии фолликулогенеза.

На данный момент были предложены три различные теории рекрутирования фолликулов [4].

- Теория непрерывного рекрутинга. Исследования, проведенные изначально на млекопитающих, в первую очередь на крупном рогатом скоте, привели к выводу о непрерывно происходящем рекрутинге фолликулов, вне зависимости от уровней ФСГ и ЛГ [4].

- Теория единичного...