Урология №2 / 2024

Осложнения гибкой урете-рореноскопии: систематический обзор литературы

1) ФГБОУ ВО «Российский Университет Медицины» Минздрава России, Москва, Россия;

2) ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. П. Боткина» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва, Россия;

3) ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА, Москва, Россия;

4) Медицинский научно-образовательный центр МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия;

5) Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия

Стандартная гибкая уретерореноскопия (УРС) – метод осмотра верхних мочевыводящих путей, осуществляемый с использованием гибкого фибро- или цифрового эндоскопа трансуретральным доступом через естественные мочевыводящие пути. Чаще всего метод применяется для контактной эндоскопической дезинтеграции камней почки. Согласно национальным клиническим рекомендациям, гибкая УРС является методом выбора лечения пациентов с мочекаменной болезнью при размерах конкремента до 20 мм. Однако, как и любое другое оперативное вмешательство, гибкая УРС связана с риском развития осложнений. Осложнения влияют на качество жизни пациентов и являются причиной дополнительных затрат, связанных с пребыванием пациента в стационаре и последующим лечением. Данный систематический обзор посвящен осложнениям гибкой УРС, методам предвидения их профилактики и лечения, что должно позволять повышать эффективность и безопасность оказания помощи данной категории больных.

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее распространенных заболеваний в урологии, пик которой приходится на третье и четвертое десятилетия жизни человека [1]. Лечение данного заболевания также варьируется от динамического наблюдения до оперативного удаления камня. Виды хирургического вмешательства и его объемы зависят от количества конкрементов, их размеров, плотности и расположения в чашечно-лоханочной системе почки.

За последние десятилетия «открытая» хирургия была почти полностью вытеснена малоинвазивными эндоскопическими вмешательствами. Наиболее широкое распространение для удаления конкрементов верхних мочевыводящих путей размером более 2 см получила перкутанная нефролитотомия. Данный метод обладает высокими показателями эффективности полного удаления конкрементов, однако сопряжен с рисками развития серьезных осложнений, таких как кровотечение, инфекционные осложнения и повреждения смежных органов. В связи с этим в последние годы в качестве менее травматичного и безопасного метода гибкая уретерореноскопия стала активно внедряться в клиническую практику. Технические достижения в области производства эндоскопических инструментов, появления цифровых и одноразовых эндоскопов, а также миниатюризация инструментов способствуют постоянному расширению показаний к ретроградному интраренальному удалению конкрементов почек [2]. Однако, несмотря на декларируемую безопасность этого метода, по данным многих исследований, метод также сопряжен с рядом осложнений, частота которых может достигать 8% [3–5]. В нашем систематическом обзоре мы проанализировали актуальные данные литературы, касающиеся этой проблемы, сформулировав рекомендации, помогающие предвидеть, предотвращать и эффективно лечить осложнения гибкой УРС.

Нами был проведен системный поиск публикаций с 2007 по сентябрь 2022 г. (за последние 15 лет), касающихся осложнений ретроградной интраренальной хирургии в сети PubMed, Google Scholar и Scopus. Данный обзор был проведен согласно чек-листу PRISMA (рис. 1). Стратегия поиска заключалась в применении свободного текстового поиска. Были использованы следующие ключевые слова: ureterorenoscopy, retrograde intrarenal surgery, flexible ureteroscopy, lithotripsy, intraoperative complication, postoperative complication, fURS, RIRS, mortality.

При формировании поискового запроса исключались работы, посвященные педиатрической популяции пациентов, и работы, опубликованные не на английском языке.

Два исследователя провели поиск независимо друг от друга. Подходящие по названию исследования были оценены по полному тексту публикации. Списки литературы исследований, подошедших для скрининга полного текста, также были просмотрены с целью возможного поиска дополнительной литературы. После полноценного скрининга были исключены дубликаты. Любые разногласия, касаемые включения или исключения предварительно отобранных исследований для систематического обзора, или любые другие разногласия в процессе обзора были устранены после совместного обсуждения или привлечения третьего автора.

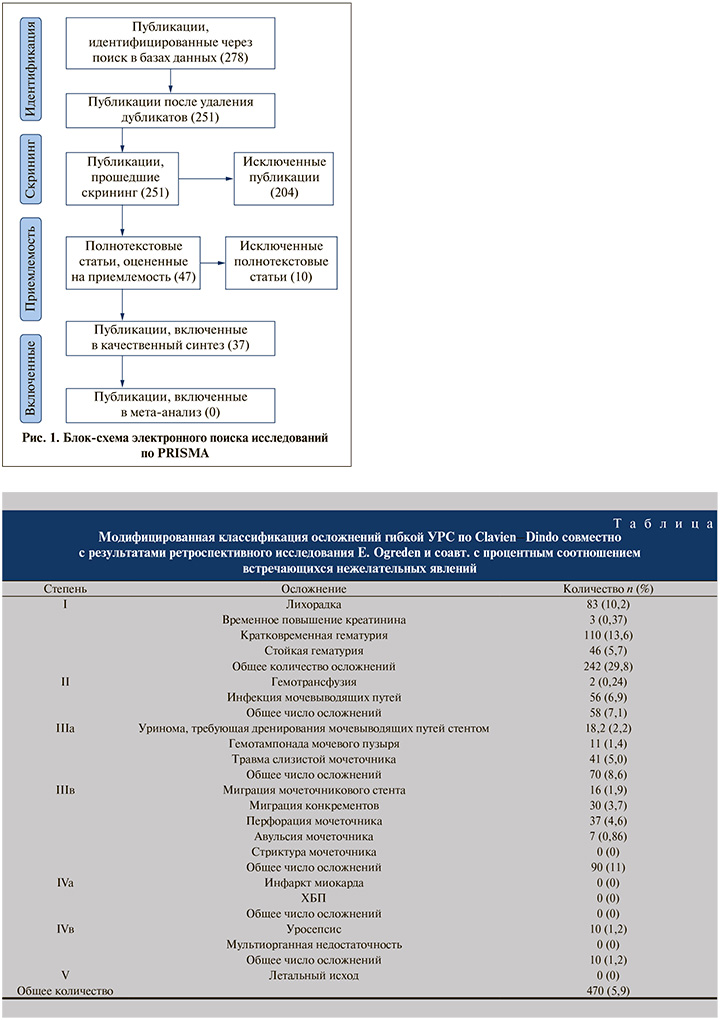

Первичный поиск выявил 278 публикаций. В дальнейшем после удаления дублирующихся работ были исключены следующие виды публикаций: комментарии к статьям, абстракты с конференций, статьи без абстрактов, описание клинических наблюдений. Оставшиеся 47 публикаций включили 21 клиническое исследование, 16 обзоров литературы, 10 мета-анализов. После изучения аннотаций всех статей отобрано 37 публикаций для дальнейшего изучения. Приоритетный интерес представляли работы, выполненные на большом количестве пациентов (n>50), содержавшие классификацию осложнений по Clavien–Dindo или имевшие детальное описание осложнений, которое может быть без труда оценено при помощи этой классификации. Также интерес представляли публикации, посвященные методам ликвидации осложнений.

Классификация осложнений по Clavien–Dindo. Стандартизированная классификация хирургических осложнений Clavien–Dindo используется как простой и широко используемый инструмент для оценки и регистрации операционных осложнений в хирургии. В большинстве литературных источников эта классификация используется для описания и сравнения осложнений при конкретных оперативных вмешательствах [6].

Впервые классификацию Clavien–Dindo, модифицированную для оценки осложнений уретеро- и нефролитотрипсии, использовали Mandal и соавт. в 2012 г. [7]. Результатом данного исследования стало добавление в классификацию осложнений, которые при ретроспективных анализах не были замечены предыдущими исследователями. В число нововведений вошли такие осложнения, как гематурия, транзиторное повышение уровня креатинина в сыворотке крови и