Кардиология №12 / 2013

Прогностическая ценность эргоспирометрии у различных категорий пациентов с хронической сердечной недостаточностью

ГБОу впО первый Московский государственный медицинский университет им. и.М. Сеченова, клиника кардиологии Минздрава рФ, 119992, Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2

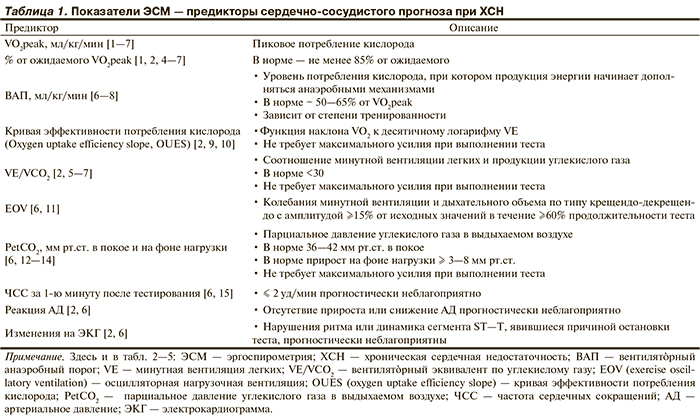

Нагрузочное тестирование с газовым анализом, или эргоспирометрия (ЭСМ), — один из наиболее информативных методов оценки функционального состояния и прогноза у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [1, 2]. В настоящее время основным показанием к применению ЭСМ в кардиологической практике является оценка прогноза для отбора на трансплантацию сердца пациентов с ХСН, наиболее нуждающихся в этом вмешательстве [3, 4]. Начиная с конца 80-х годов прошлого века, накоплено большое количество данных, свидетельствующих о независимой прогностической ценности целого ряда показателей нагрузочного теста с газовым анализом, важнейшим из которых считается максимальное (пиковое) потребление кислорода (VO2peak) [1, 5]. Другие показатели, обладающие прогностической значимостью, представлены в табл. 1.

В наиболее современных рекомендациях по ЭСМ, выпущенных совместно ESC и AHA в 2012 г. [6], для оценки прогноза при ХСН предложен алгоритм, обобщающий несколько параметров газового анализа и нагрузочного теста (табл. 2, см. цветную вклейку).

Авторы рекомендаций предлагают использовать данный алгоритм для всех пациентов с ХСН независимо от пола, возраста, фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) и базового ритма сердца, в том числе для пациентов с врожденными пороками сердца. Вместе с тем универсальность данной модели может вызывать сомнения, поскольку в большинство исследований, посвященных прогностическому значению вошедших в нее параметров, включались в основном лица мужского пола, относительно молодого возраста и с низкой ФВ ЛЖ [5]. Помимо этого, возможности корректной интерпретации ЭСМ могут быть ограничены у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) или искусственным водителем ритма, составляющих значительное число среди всех пациентов с ХСН [16]. Медикаментозная терапия (в первую очередь β-адреноблокаторы) также может существенно влиять на выполнение нагрузочного теста [17]. Кроме того, считается, что VO2peak обладает прогностической ценностью лишь при достижении значений коэффициента легочного газообмена — RER (VCO2/VO2) ≥1,0 [18]. Достижение меньших значений RER во время пробы, остановленной по просьбе пациента в отсутствие изменений электрокардиограммы (ЭКГ) и гемодинамических нарушений, как правило, свидетельствует о недостаточном усилии пациента. Тем не менее в обычной клинической практике достижение RER ≥1,0 при проведении ЭСМ представляет большую сложность у больных с ХСН в силу тяжести заболевания, детренированности и психологических особенностей.

В связи с этим целью настоящего исследования было уточнение прогностического значения показателей ЭСМ у пациентов с ХСН, получающих оптимальную терапию, в зависимости от пола, возраста, ФВ ЛЖ, ритма сердца и достижения целевых значений RER.

Материал и методы

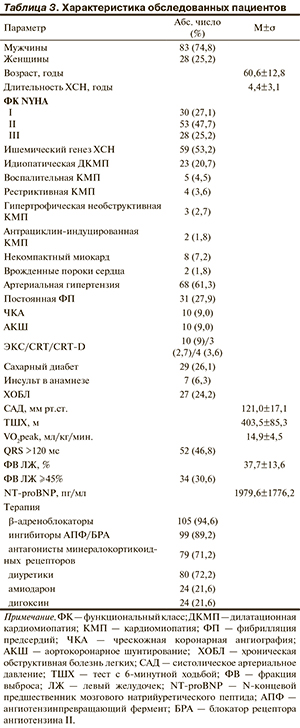

В исследование включены 111 пациентов со стабильной ХСН I—III функционального класса (ФК) по классификации NYHA различной этиологии, наблюдавшихся в клинике кардиологии Университетской клинической больницы No1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова за период с 2009 по 2013 г. и получавших оптимальную медикаментозную терапию. В критерии исключения входили декомпенсация ХСН, необходимость внутривенной терапии диуретиками или прессорами, срок <3 мес после острого коронарного синдрома или мозгового инсульта, угрожающие жизни нарушения ритма и проводимости, гемодинамически значимые пороки клапанов сердца, существенная сопутствующая патология (неконтролируемый сахарный диабет, анемия, дыхательная недостаточность и др.), заболевания опорно-двигательного аппарата или неврологические нарушения, затрудняющие выполнение пробы, а также несогласие пациента или лечащего врача на ее проведение. Характеристика пациентов представлена в табл. 3.

В исследование включены 111 пациентов со стабильной ХСН I—III функционального класса (ФК) по классификации NYHA различной этиологии, наблюдавшихся в клинике кардиологии Университетской клинической больницы No1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова за период с 2009 по 2013 г. и получавших оптимальную медикаментозную терапию. В критерии исключения входили декомпенсация ХСН, необходимость внутривенной терапии диуретиками или прессорами, срок <3 мес после острого коронарного синдрома или мозгового инсульта, угрожающие жизни нарушения ритма и проводимости, гемодинамически значимые пороки клапанов сердца, существенная сопутствующая патология (неконтролируемый сахарный диабет, анемия, дыхательная недостаточность и др.), заболевания опорно-двигательного аппарата или неврологические нарушения, затрудняющие выполнение пробы, а также несогласие пациента или лечащего врача на ее проведение. Характеристика пациентов представлена в табл. 3.

До проведения ЭСМ у всех пациентов помимо стандартного клинического обследования выполняли эхокардиографию, тест с 6-минутной ходьбой (ТШХ), холтеровское мониторирование ЭКГ для выявления потенциально злокачественных аритмий и определяли уровень N-концевого предшественника мозгового натрийуретического пептида.

ЭСМ выполняли с использованием оборудования для проведения нагрузочных проб с газовым анализом Schiller Cardiovit CS-200 Ergo-Spiro на беговой дорожке. Пациент получал указания приложить максимальное усилие, сообщая при этом врачу обо всех возможных жалобах. При выборе протокола пробы учитывали пол, возраст и ФК ХСН. Пациенты с ХСН I ФК в основном выполняли протоколы Bruce — стандартный и модифицированный. Пациенты с более выраженной симптоматикой ХСН выполняли преимущественно модифицированный протокол Naughton со ступенчатым возрастанием нагрузки.

В дальнейшем пациен...