Урология №2 / 2024

Реконструктивные операции у женщин с лучевыми повреждениями мочевыводящих путей: изменение парадигмы

1) ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия;

2) ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия;

3) ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, Москва, Россия;

4) ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ, Москва, Россия

Введение. Лучевая терапия (ЛТ) является одним из основных методов лечения злокачественных новообразований (ЗНО) малого таза с хорошими онкологическими результатами. Особенности анатомии малого таза нередко могут приводить к различным лучевым повреждениям близко расположенных органов, которые осложняются мочеполовыми свищами, постлучевым фиброзом с формированием уретерогидронефроза, микроцистиса, снижая качество жизни пациентов.

Цель исследования: освещение актуальности и важности правильного выбора оперативного пособия у пациентов с постлучевыми повреждениями мочевыводящих путей.

Материалы и методы. В группу лучевых повреждений мочевыводящих путей включены 60 пациентов в возрасте 39–65 лет. Девятнадцати (31,7%) пациентам с различными постлучевыми повреждениями мочеточников выполнена пластика с использованием изолированных сегментов кишечника. Данные пациенты вошли в группу исследования.

Результаты исследования. Заместительная кишечная пластика у пациенток с протяженными постлучевыми стриктурами мочеточников позволяет добиваться хороших функциональных результатов. При контрольных исследованиях МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) отсутствие нарушения пассажа мочи по верхним мочевыводящим путям отмечалось у 16 (84,2%) пациентов, ухудшение проходимости у 3 (15,8%) с последующим выполнением нефрэктомии в связи с потерей функции у 1 (5,3%) пациентки. При оценке почечной функции методом ДНСГ (динамической нефросцинтиграфии) выявлено улучшение функции у 14 (73,7%) пациенток, стабилизация у 2 (10,5%), ухудшение у 3 (15,8%). При гистологическом исследовании выявлено, что воспалительная инфильтрация и отсутствие четкой границы зоны стриктуры выражены сильнее в группе пациентов с предварительно дренированным внутренним мочеточниковым стентом. В статье представлен ряд клинических наблюдений, демонстрирующих тактику ведения этой категории пациенток.

Заключение. На основании большого опыта двух центров и длительных сроков послеоперационного наблюдения нами научно обоснованы подходы к оперативному лечению социально значимых лучевых повреждений тазового отдела мочевыделительной системы, внедрение которых позволит существенно улучшить медицинскую и социальную реабилитацию.

Введение. К настоящему времени на долю опухолей органов малого таза приходится до 35% в структуре впервые диагностированных злокачественных новообразований (ЗНО) у мужчин (опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, толстой кишки) и 18% у женщин (опухоли мочевого пузыря, шейки и тела матки, толстой кишки) [1].

Лучевая терапия (ЛТ) является основным методом лечения ЗНО малого таза с хорошими онкологическими результатами. Общепризнанно, что терапевтический эффект воздействия ионизирующего излучения (ИИ) в процессе проведения ЛТ обусловлен возникающими в процессе облучения двухцепочечными разрывами ДНК опухолевых клеток, что происходит в результате ионизации окружающих молекул воды и выделения свободных радикалов, а также за счет непосредственной ионизации молекул ДНК. Используемые в настоящее время методы ЛТ позволяют применять при облучении опухолей высокие дозы излучения, при этом окружающие органы и ткани также подвергаются значительному облучению.

Особенностями анатомии малого таза нередко можно объяснять различные лучевые повреждения близкорасположенных органов – мочевого пузыря, мочеточников, прямой кишки, которые осложняются мочеполовыми свищами, постлучевым фиброзом с формированием уретерогидронефроза, микроцистиса. Все указанные специфические осложнения значимо снижают качество жизни пациентов.

Стриктуры мочеточников являются достаточно редким осложнением, возникающим после оперативного лечения или ЛТ опухолей таза. Частота развития стриктур мочеточников через 5, 10, 15, 20 и 25 лет составляет 1,0%, 1,2; 2,2; 2,5и 3,3% соответственно [2].

Стриктуры мочеточника, вызванные ЛТ, в большинстве случаев диагностируются поздно, их последствия варьируются от бессимптомного гидронефроза до потери функции почек и развития жизнеугрожающего уросепсиса [3]. Стриктуры, которые развиваются чаще всего после ЛТ по поводу рака шейки матки (РШМ), возникают, как правило, на 4–6 см проксимальнее устья мочеточников, вблизи тканей, подвергающихся наибольшему воздействию ИИ [4].

Цель исследования: целью данного исследования является освещение актуальности и важности правильного выбора оперативного пособия пациентам с постлучевыми повреждениями мочевыводящих путей.

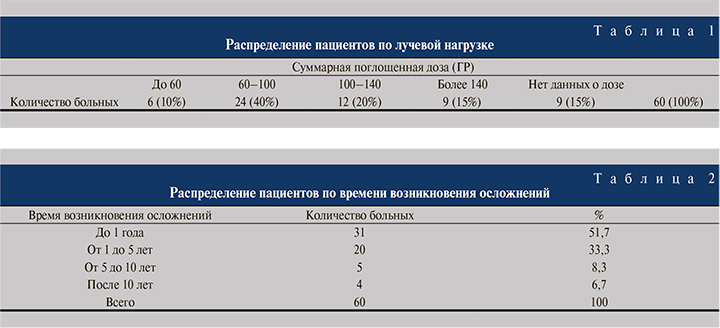

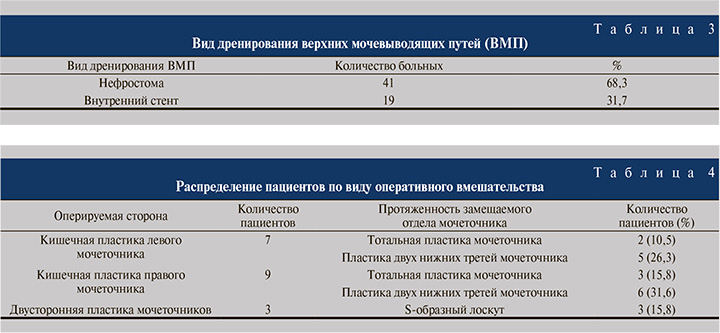

Материалы и методы. В группу лучевых повреждений мочевыводящих путей включены 60 пациентов в возрасте 39–65 лет. Распределение пациентов по суммарной лучевой нагрузке и времени возникновения постлучевых осложнений, а также по методу первичного дренирования верхних мочевыводящих путей (ВМП) представлено в табл. 1–3.

С учетом минимальных постлучевых изменений тазовой клетчатки, сохраненной емкости мочевого пузыря и непротяженного характера стриктуры мочеточников 41 (68,3%) пациенту выполнена операция Боари, прямой уретероцистоанастомоз. Первично 19 (31,7%) пациентам с различными постлучевыми повреждениями мочеточников выполнена пластика с использованием изолированных сегментов кишечника. Данные пациенты вошли в группу исследования. Типы проведенных кишечных пластик приведены в табл. 4.

Во время оперативного вмешательства проведены гистологические и иммуногистохимические (ИГХ) исследования дистального конца мочеточника в зоне стриктуры с целью оценки истинного лучевого повреждения тканей. После депарафинизации и дегидратации парафиновых срезов проводили ИГХ-исследование по стандартному протоколу в автоматическом режиме в иммуногистостейнере BenchMark XT Ventana («Биовитрум», Россия) на выявление диагностических маркеров регенеративного процесса.

В кач...