Клиническая Нефрология №2 / 2017

Состояние вегетативного гомеостаза и качество жизни детей с нейрогенными расстройствами мочеиспускания на фоне дисплазии соединительной ткани

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Барнаул

Цель исследования. Изучить особенности вегетативного гомеостаза и оценить показатели качества жизни у детей с нейрогенными расстройствами мочеиспускания в зависимости от проявлений синдрома дисплазии соединительной ткани (ДСТ).

Материал и методы. В наше исследование были включены 26 детей в возрасте от 5 до 12 лет (средний возраст –

8,3±1,7 года) с диагнозом «нейрогенная дисфункция мочевого пузыря» (НДМП). Проведено изучение генеалогического анамнеза, оценка клинической картины заболевания, общеклиническое и биохимическое исследование сыворотки крови, ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря, дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, эхокардиография (ЭхоКГ). Степень тяжести расстройств мочеиспускания оценивали по квалиметрической таблице клинической оценки для детей от 4 до 15 лет. ДСТ диагностировали по балльной оценке ранжированных по значимости внешних и висцеральных признаков системного вовлечения соединительной ткани. Оценка качества жизни проводилась при помощи опросника PedsQL™ (J. Varni, 1999).

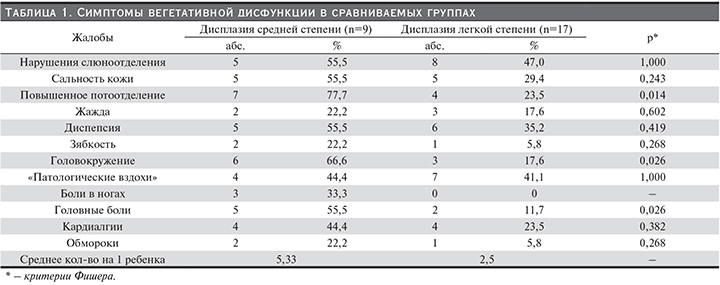

Результаты. Клинические симптомы вегетативной дисфункции значительно чаще выявляются в группе пациентов с нейрогенными расстройствами мочеиспускания в сочетании с более выраженными проявлениями мезенхимы дисплазии. По результатам кардиоинтервалографии (КИГ), ведущими изменениями исходного вегетативного тонуса вне зависимости от степени дисплазии были изменения по типу симпатико- и гиперсимпатикотонии. При оценке показателей качества жизни у детей с НДМП установлено значительное снижение показателей по всем шкалам вне зависимости от степени тяжести ДСТ.

Заключение. Клинические признаки вегетативной дисфункции чаще выявляются в группе больных ДСТ средней степени тяжести. Среднее число вегетативных симптомов на одного ребенка в данной группе составляет 5,5, против 2,2 в группе с дисплазией легкой степени. Результаты КИГ не зависят от степени выраженности ДСТ и характеризуются изменениями исходного вегетативного тонуса по типу симпатикотонии, отмечающейся у 55,5% детей с ДСТ средней степени и у 64,8% детей с ДСТ легкой. При НДМП на фоне дисплазии соединительной ткани отмечается значительное снижение показателей качества жизни, при этом зависимости показателей качества жизни от степени ДСТ не выявлено.

Введение

К нейрогенным дисфункциям мочевого пузыря (НДМП) относят разнообразные по форме нарушения резервуарной и эвакуаторной функций мочевого пузыря, развивающиеся вследствие поражения механизмов регуляции мочеиспускания различного генеза и на различном уровне (корковые, спинальные центры, периферическая иннервация) [1].

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – группа наследуемых или врожденных нарушений соединительной ткани мультифакторной природы, характеризующихся генетической неоднородностью и относительно доброкачественным течением, объединенных в синдромы и фенотипы на основе общности внешних и/или висцеральных признаков [2, 3].

В последние годы большой интерес представляет взаимосвязь между данными состояниями. Показано, что примерно у каждого третьего пациента с ДСТ наблюдаются симптомы, характерные для поражения мочевыделительной системы: частое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, никтурия, энурез, симптомы дисметаболической нефропатии, а при углубленном обследовании выявляются поликистоз, дивертикулез мочевого пузыря, нефроптоз, атония чашечно-лоханочной системы, удвоение почки и/или мочевыводящих путей [4–6].

В.А. Гавриловой (2001) показана высокая распространенность ДСТ у детей с нарушениями мочеиспускания: так 2-я и 3-я степени ДСТ выявлены у 72% детей с хроническим пиелонефритом в сочетании с НДМП и у 90% – с изолированной НДМП [5].

Возможно, одним из общих патогенетических механизмов развития нейрогенных расстройств мочеиспускания и диспластического фенотипа являются нарушения вегетативного гомеостаза. Так, для наследственных форм ДСТ было показано, что вегетативная дисфункция является одним из наиболее распространенных симптомов. В целом, по мнению многих авторов, вегетативную дисфункцию следует рассматривать как малый диагностический критерий синдрома гипермобильности суставов [7]. Так, вегетативная дисфункция отмечается в 97% случаев наследственных диспластических синдромов, а при недифференцированной форме ДСТ – у 78% пациентов [8].

По данным Г.И. Нечаева и соавт. (2008), у значительного числа пациентов с ДСТ формируется синдром вегетативной дисфункции. При этом у большинства пациентов выявляется симпатикотония, реже встречается смешанная форма, в малом проценте случаев – ваготония. Выраженность клинических проявлений синдрома нарастает параллельно тяжести ДСТ. С другой стороны, В.Г. Арсентьев (2012) получил отличные данные: по результатам кардиоинтервалографии (КИГ), частота исходной сим...