Акушерство и Гинекология №3 / 2022

Современные возможности ультразвуковой диагностики дисфункции тазового дна

1) ФГБУ ««Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия;

2) ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО, Москва, Россия

Дисфункция тазового дна — это комплекс нарушений функций мышц тазового дна и связочного аппарата, который приводит к нарушению работы и опущению/выпадению (пролапсу) органов малого таза. Повреждения опорных структур тазового дна могут способствовать возникновению дисфункции тазового дна. Распространенность пролапса гениталий увеличивается с возрастом. Согласно демографическим показателям, отмечено увеличение продолжительности жизни женщины, в том числе длительности периода менопаузы у женского населения, ассоциированного со снижением уровня эстрогенов и ухудшением качества соединительной ткани, что способствует формированию дисфункции тазового дна. Следовательно, выпадение гениталий становится все более распространенным явлением. Высказываются предположения, что в ближайшие 30 лет частота пролапса гениталий удвоится. В настоящее время проблема пролапса гениталий названа «скрытой эпидемией». Из доступных методов диагностики, таких как рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и эхография, последний, безусловно, имеет преимущество для визуализации тазового дна. Этот метод безопасен, прост, дешев, легкодоступен и обеспечивает высокое пространственное и временное разрешение. В статье приведены возможности современной ультразвуковой мультипараметрической визуализации структур тазового дна. В связи с усовершенствованием трехмерных ультразвуковых технологий объемная эхография стала новым инструмен-том в диагностике состояния тазового дна. Визуализация в режиме 3D позволяет определить осевую плоскость с хорошим пространственным и временным разрешением. Мультислайс-технология (режим томографических срезов), подобно МРТ, способствует послойной оценке всех структур и дифференцировке микротравм мышц тазового дна.

Заключение: Метод ультразвуковой визуализации стал важным инструментом не только для своевременной диагностики дисфункции тазового дна, но и для профилактики развития пролапса гениталий.

Тазовое дно представляет собой совокупность мягких тканей (мышц, фасций и связок), которые занимают нижнюю апертуру таза, составляя опорную конструкцию, и обеспечивают нормальное положение органов малого таза: прямой кишки, мочевого пузыря, мочевыводящего канала, а также влагалища и матки у женщин [1].

Повреждения опорных структур тазового дна могут способствовать возникновению дисфункции тазового дна.

Дисфункция тазового дна - это комплекс нарушений функции мышц тазового дна и связочного аппарата, который приводит к нарушению работы и опущению/выпадению (пролапсу) органов малого таза.

Клиническими проявлениями дисфункции тазового дна могут быть: стрессовое недержание мочи, синдром хронической тазовой боли, сексуальная дисфункция, формирование кубитальных язв, инфекционные осложнения и др. Наличие дисфункции тазового дна существенно снижает качество жизни женщины, приводит к развитию психоэмоциональных расстройств, социальной изоляции и т.д.

По данным клиники Mayo, 33% всех женщин страдают опущением органов малого таза и недер-жанием мочи в разные периоды своей жизни. Распространенность пролапса гениталий увеличива-ется с возрастом. Согласно демографическим пока-зателям, отмечено увеличение продолжительности жизни женщины, в том числе длительности периода менопаузы у женского населения, ассоциированного со снижением уровня эстрогенов и ухудшением качества соединительной ткани, что способствует форми-рованию дисфункции тазового дна. Следовательно, выпадение гениталий становится все более распро-страненным явлением. Высказываются предположения, что в ближайшие 30 лет частота пролапса гениталий удвоится [2-4]. В настоящее время проблема пролапса гениталий названа «скрытой эпидемией».

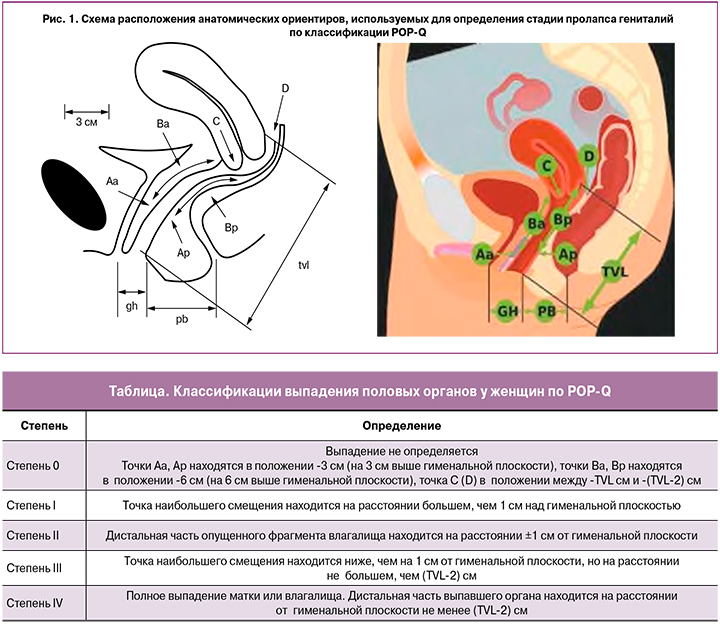

Общепринятой в мире является современная кли-ническая классификация пролапса тазовых органов POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification).

Принцип стадирования пролапса тазовых органов, согласно системе POP-Q, заключается в определении выраженности опущения с помощью измерения стан-дартных точек, обозначающих положение и размеры структур тазового дна. Точки, расположенные выше границы половой щели, обозначаются знаком «-» (минус), а точки, расположенные ниже, - знаком «+» (плюс). Все измерения осуществляются в сантиметрах.

Исследование выполняется на высоте пробы Вальсальвы. В случае ношения пессария исследование производится не ранее чем через сутки после его удаления. Исследование должно проводиться сначала с наполненным мочевым пузырем (для исключения оккультного недержания мочи), затем - после опорожнения (для исключения ложноотрицательных показателей).

Количественная оценка степени пролапса гениталий основана на измерении 9 параметров (рис. 1):

- Aa - точка на передней стенке влагалища на 3 см проксимальнее гименального кольца;

- Ba - наиболее низко расположенная точка на участке передней стенки влагалища между точками Аа и С;

- C - передняя губа шейки матки (или купол влага-лища);

- Ap - точка на задней стенке влагалища на 3 см проксимальнее гименального кольца;

- Bp - наиболее низко расположенная точка на задней стенке влагалища между точками Ap и D;

- D - задний свод (после гистерэктомии - отсутствует);

- Gh - расстояние от наружного отверстия уретры до заднего края гимена;

- Pb - расстояние между задним краем гимена и анальным отверстием (промежность);

- TVL — расстояние между краем гимена и куполом влагалища (длина влагалища).

Упрощенная схема классификации выпадения половых органов у женщин по POP-Q приведена в таблице.

К развитию дисфункции тазового дна может приво-дить сочетанное воздействие различных факторов. По мнению большинства исследователей, повреждение тазового дна в ходе осложненных влагалищных родов, в том числе травма мышцы, поднимающей задний проход (m. levator ani), является ведущим фактором в формировании дисфункции тазового дна. Согласно статистическим данным, повреждение m. levator ani происходит в 15—30% случаев (20% после первых родов). Травма m. levator ani является основным фак-тором, способствующим патофизиологии пролапса гениталий. Наиболее высокий риск развития дис-функции тазового дна обнаружен у пациенток с дву-сторонним отрывом m. levator ani; при одностороннем отрыве вероятность патологических изменений ниже.

Кроме того, выявлены прямая зависимость между степенью повреждения мышц и степенью опущения, а также более высокий риск рецидива пролапса [5, 6].

При повреждении мышц в ходе естественных родов возмо...