Акушерство и Гинекология №3 / 2020

Значение оксида азота и кахектина в патогенезе преждевременных родов

1) Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия;

2) Федеральный исследовательский центр, Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Цель. Изучение в сыворотке крови у беременной роли нарушенной продукции предикторов сократительной деятельности матки в патогенезе преждевременных родов.

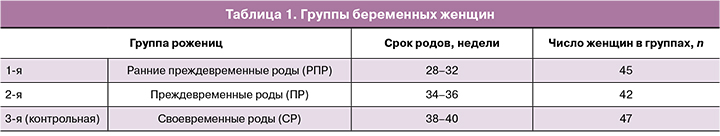

Материалы и методы. Под наблюдением находились 134 беременные. В 1-ю группу вошли женщины с ранними преждевременными родами 28–32 недели и 6 дней (n=45), во 2-ю – с преждевременными родами (ПР) 34–36 недель и 6 дней (n=42), в контрольную – с нормально протекающей беременностью и родами (n=47). Материалом служила сыворотка крови. Cодержание липокортина (аннексина), активности ядерного NF-kB и фосфолипазы А2 (ФЛА2) определяли иммуноферментным методом наборами фирмы Cytimmune systems (USA); СЭФР-А – наборами Red systems (USA). Cодержание оксида азота определяли с помощью классической реакции Грисса после энзиматического восстановления нитратов в нитриты (обозначаемых в литературе NOx) на спектрофотометре Varian Cary-50 (CША) при длине волны 520 нм и выражали в пкг/мл. Активность NOS (КФ 1.14.13.39) оценивали по уровню метаболитов из L-аргинина.

Результаты. Обнаружено нарушение продукции кахектина и NO, приводящее к увеличению содержания внутриклеточного Са2+, обусловливающего сокращение миометрия. Установлено, что при ранних ПР в 28–33 недели и 6 дней и 34–36 недель и 6 дней снижение активности NO-синтазы обусловлено гипоксией. В случае ПР в 34–36 недель и 6 дней имеет место дополнительный фактор снижения активности этого фермента, которым является падение его количества (синтеза).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о модификации продукции кахектина и оксида азота при ранних (28–33 недель) и ПР (34–36 недель). Результаты, касающиеся содержания кахектина в крови беременной на разных сроках гестации, позволяют прогнозировать развитие ПР с учетом патогенеза.

Одним из актуальных вопросов акушерства в течение многих лет остается проблема преждевременных родов (ПР), которые встречаются у 5–17% беременных [1, 2]. В структуре невынашивания беременности ПР занимают особое место, так как обусловливают высокую частоту перинатальной и младенческой заболеваемости и смертности, около 75% случаев которой приходится на долю недоношенных новорожденных, в том числе – на долю родившихся до 32 недель беременности [3, 4]. Несмотря на усовершенствования, затрагивающие методы диагностики, профилактики и лечения, частота ПР остается неизменной и составляет в развитых странах 5–7%. Количество ПР, инициированных преждевременным излитием околоплодных вод, варьирует от 31 до 43,6% [1, 5, 6]. Отхождение околоплодных вод при ПР до настоящего времени представляет собой неразрешенную акушерскую проблему, являясь одновременно фактором ПР. В литературе отсутствует единое мнение по этому поводу [7, 8].

Цель исследования – изучение в сыворотке крови беременной роли нарушенной продукции предикторов сократительной деятельности матки в патогенезе преждевременных родов.

Материалы и методы

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (НИИАП) является участником научно-образовательного медицинского кластера Южного федерального округа «Южный» совместно с Федеральным исследовательским центром «Южный научный центр» РАН. Работу осуществляли с февраля 2018 по апрель 2019 г. в соответствии с этическими нормами Хельсинской декларации и Директивами Европейского сообщества (8/609EC).

В проспективное исследование включены 134 соматически здоровые беременные женщины, поступившие в родильное отделение с преждевременными и своевременными родами. Всем пациенткам проводили полный анализ анамнестических данных и клинико-лабораторное обследование. Критериями включения явился характер родов (табл. 1), что позволило стратифицировать пациенток на 3 группы: с ранними преждевременными родами (РПР), ПР и вступившие в своевременные роды (СР) – контрольная группа. Критериями исключения были: многоплодная беременность, возраст старше 40 лет, острая фаза и обострение хронических инфекционных заболеваний.

Изучение особенностей продукции оксида азота и кахектина осуществляли для выявления возможности прогноза рассматриваемых патологий беременности и осуществления их профилактики с учетом патогенеза.

Всем женщинам выполняли стандарт обследования в течение беременности, предусмотренный приказом Минздрава России от 12.11.2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». Перед началом эксперимента было получено информированное согласие пациенток о включении в исследование с использованием их биопроб.

Возраст 47 пациенток контрольной группы варьировал от 24 до 28 лет. В группе все дети родились с оценкой по шкале Апгар 8–9 баллов и нормальными массо-ростовыми показателями. Послеродовый период протекал без осложнений.

В 1-ю группу вошли 17 (37,8%) первобеременных и 28 (62,2%) повторнобеременных; 27 (60%) всех пациенток были старше 30 лет (30–39 лет). Во 2-й группе первобеременных оказалось 20 (48,0%) и 22 (52,3%) повторнобеременных. В контрольной группе таких женщин было 29 (61,70%) и 18 (38,3%) соответственно. Первородящие женщины составили основную часть обследованных, кроме пациенток 2-й группы, в которой больше всего выявлено повторнородящих 24 (57,1%). Возраст наступления менархе и продолжительность менструаций оказались аналогичными как при сопоставлении с женщинами контрольной группы, так и между группами.

В процессе родов в 1-й и 2-й группах пациенток оперативное родоразрешение проведено чаще по сравнению с контролем, но результаты между группами не различались. В 1-й группе очень низкую массу тела имели 17 (37,8%) новорожденных, низкую массу тела – 14 (31,1%), экстремально низкую – 4 (8,9%) с оценкой по шкале Апгар <5 баллов – 12 (27,6%). У новорожденных 2-й группы у 38 (90,1%) масса тела была в пределах от 2000 до 2500 г и оценка по шкале Апгар – 9 (21,5%).

При анализе анамнестических данных выявлено, что у пациенток 1-й и 2-й групп неразвивающиеся беременности, самопроизвольные аборты,

ПР встречались чаще, чем в контрольной группе. ПР в анамнезе имели место как у женщин 1-й группы – 5 (11,...